2023年02月22日19:12

アンディーウォーホール展と三十三間堂

普段籠りっぱなしの僕にいつも風を吹き込んでくれる常連のAさんからのススメで過日、僕にしては早起きして京都に行ってきました、おけいはんで。

去年の9月から半年間も続いている人気高い催しですが終展間際はやはり人が多いとか。それでも午前中なら少しマシなのではないかと(寒い季節ならなおさら)思ってたわけではないんですが大きな混乱はありませんでした。

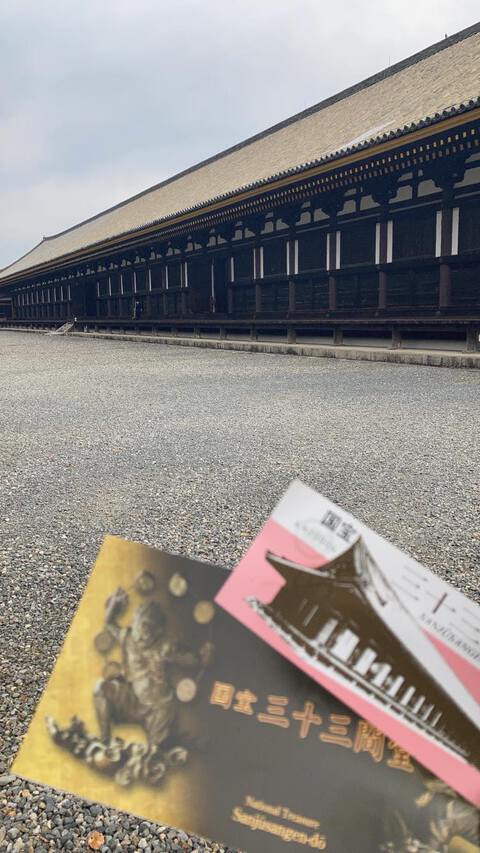

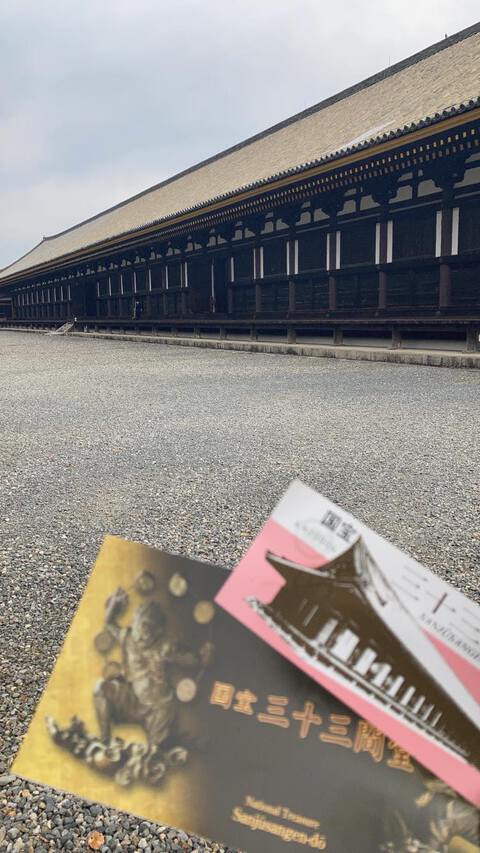

大阪から向かう際に直接展示会場に行く前に立ち寄ったらいいよと勧められて、そういえば30年以上前に行ったっきりもう一度行きたいと思いつつ行けてなかった『三十三間堂』をコースに組み込みます。

はっきり覚えてないほど昔のことですが本堂に入った瞬間の感動は忘れられなかったのでずっと心の中に残ってました。

8時半開門という情報を頼りに行きましたところ冬季期間は9時からだと!

コーヒーシバきに行くほどの時間はない感じだったので門を入ってすぐに目についたトイレを拝借。まあ綺麗に管理されてましたね、流石観光立国京都。

20人ほどの方々が時間前からお待ちでしたが並ぶ程ではなくスムーズに中へ。

実際ウォーホールが訪ねた記録があるということでオプション的に廻って欲しい京都市の策略にまんまとハマってみたわけですが良い機会になりました。寒い季節に行くとツラいですが凛とした空気に包まれた本堂は日常から離れるのにうってつけです。写真撮影が禁じられてましたので残念ながら中の画像は無しで。

久しぶりの京都を歩いてみたくて七条から平安神宮迄およそ3キロ半のウォーキングを間に挟んで予定していたのにスタートから躓いて30分のロスを取り返すためにタクシーに…は乗りません。30分のアクシデントぐらいどうにかして消化出来ないでのではイタリア生活を乗り越えられません(笑)。

東山通り(今は東大路通って言うんですね)をひたすら北へ、八坂神社を過ぎたところで川沿いに北東に行くと日常を忘れさせる京都らしい裏通りをゆっくり堪能しながらあっという間に平安神宮の大鳥居、そのすぐ横にありました京セラ美術館。

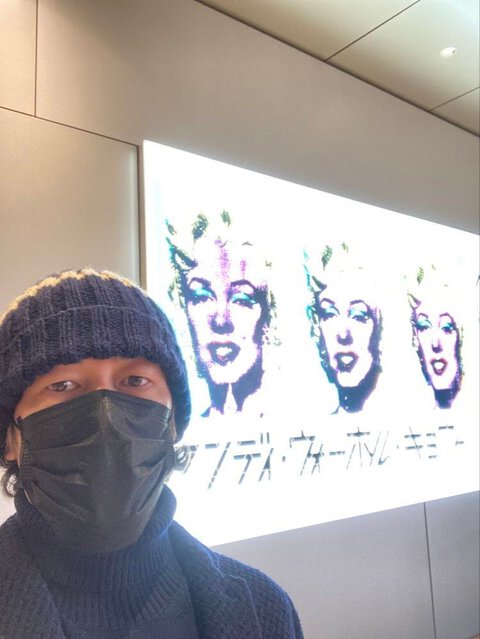

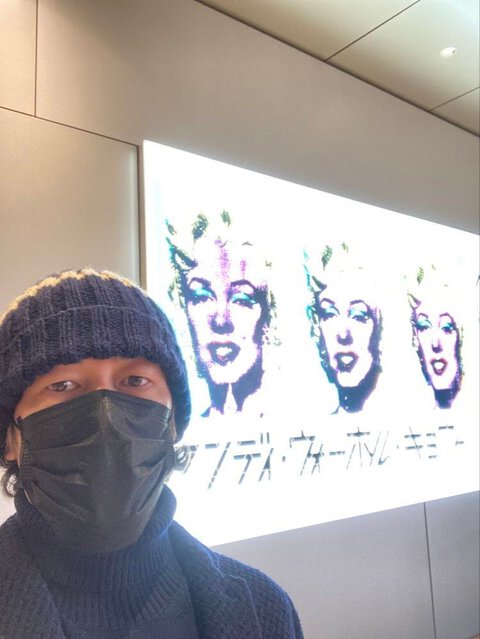

思ったほど混んではいませんがそれなりに人が切れることのない感じで、同じところに長くとどまるのは憚られるくらいの混雑度。撮影は可能だけどフラッシュと動画は撮らないでというところは今どき当たり前なんでしょうが気が引けてあまり撮影はしてません。撮影ばかりしても記録残したいわけじゃないので心に残すためにというのも今どきじゃないのか(笑)。それでも入ってすぐのこの作品は色目や構図が気に入ったので撮ってきました。

ちなみに一番混雑していたのがグッズ販売しているところでした。何にも興味ないとはいえ商売人のリサーチ魂でどんなものがあるかだけは見ておこうとひと回りしましたが、気になったのはCA4LAがコラボした帽子があったところ。ハットとベレーがありましたがどうやらベレーが売り切れてたようです。これは何となく納得。

帰ってから店をオープンするためには遅くとも何時に出発しないとという逆算をしながらもせっかく京都に来たからにはいきたいところも1軒や2軒あるわけですよ。

1軒は残念ながら臨時休業ということでもう1軒の方に行く方法をGooglemapで調べるも京都の交通機関を利用するのは結構難しいです。しかしローマのバスを乗りこなすことを考えたら子供のお使い程度。

一乗寺迄バスで1本、約20分です。

京阪出町柳から叡山鉄道に乗って一乗寺で行くのが通常のパターンですが白川通りをバスで北上するのはなかなか遠足感があって楽しいです。

基本夜のお店だという認識ですがランチをされているということなのでお久しぶりの『インキョカフェ』(https://www.instagram.com/inkyo_cafe/?hl=ja)、ブルースBARという現在稀な音楽嗜好の、ライブも開催されることがある個性的なお店です。

何を隠そう店主の方は当店の帽子を愛用してくださってる方で、音楽の趣味も共通しているので近くにあれば入り浸りそうなのですが…

ゆっくりしたいのは山々ですがオープン時間も近づいてきたので名残惜しくも撤収。

半日だけの大人の遠足終了です。

去年の9月から半年間も続いている人気高い催しですが終展間際はやはり人が多いとか。それでも午前中なら少しマシなのではないかと(寒い季節ならなおさら)思ってたわけではないんですが大きな混乱はありませんでした。

大阪から向かう際に直接展示会場に行く前に立ち寄ったらいいよと勧められて、そういえば30年以上前に行ったっきりもう一度行きたいと思いつつ行けてなかった『三十三間堂』をコースに組み込みます。

はっきり覚えてないほど昔のことですが本堂に入った瞬間の感動は忘れられなかったのでずっと心の中に残ってました。

8時半開門という情報を頼りに行きましたところ冬季期間は9時からだと!

コーヒーシバきに行くほどの時間はない感じだったので門を入ってすぐに目についたトイレを拝借。まあ綺麗に管理されてましたね、流石観光立国京都。

20人ほどの方々が時間前からお待ちでしたが並ぶ程ではなくスムーズに中へ。

実際ウォーホールが訪ねた記録があるということでオプション的に廻って欲しい京都市の策略にまんまとハマってみたわけですが良い機会になりました。寒い季節に行くとツラいですが凛とした空気に包まれた本堂は日常から離れるのにうってつけです。写真撮影が禁じられてましたので残念ながら中の画像は無しで。

久しぶりの京都を歩いてみたくて七条から平安神宮迄およそ3キロ半のウォーキングを間に挟んで予定していたのにスタートから躓いて30分のロスを取り返すためにタクシーに…は乗りません。30分のアクシデントぐらいどうにかして消化出来ないでのではイタリア生活を乗り越えられません(笑)。

東山通り(今は東大路通って言うんですね)をひたすら北へ、八坂神社を過ぎたところで川沿いに北東に行くと日常を忘れさせる京都らしい裏通りをゆっくり堪能しながらあっという間に平安神宮の大鳥居、そのすぐ横にありました京セラ美術館。

思ったほど混んではいませんがそれなりに人が切れることのない感じで、同じところに長くとどまるのは憚られるくらいの混雑度。撮影は可能だけどフラッシュと動画は撮らないでというところは今どき当たり前なんでしょうが気が引けてあまり撮影はしてません。撮影ばかりしても記録残したいわけじゃないので心に残すためにというのも今どきじゃないのか(笑)。それでも入ってすぐのこの作品は色目や構図が気に入ったので撮ってきました。

ちなみに一番混雑していたのがグッズ販売しているところでした。何にも興味ないとはいえ商売人のリサーチ魂でどんなものがあるかだけは見ておこうとひと回りしましたが、気になったのはCA4LAがコラボした帽子があったところ。ハットとベレーがありましたがどうやらベレーが売り切れてたようです。これは何となく納得。

帰ってから店をオープンするためには遅くとも何時に出発しないとという逆算をしながらもせっかく京都に来たからにはいきたいところも1軒や2軒あるわけですよ。

1軒は残念ながら臨時休業ということでもう1軒の方に行く方法をGooglemapで調べるも京都の交通機関を利用するのは結構難しいです。しかしローマのバスを乗りこなすことを考えたら子供のお使い程度。

一乗寺迄バスで1本、約20分です。

京阪出町柳から叡山鉄道に乗って一乗寺で行くのが通常のパターンですが白川通りをバスで北上するのはなかなか遠足感があって楽しいです。

基本夜のお店だという認識ですがランチをされているということなのでお久しぶりの『インキョカフェ』(https://www.instagram.com/inkyo_cafe/?hl=ja)、ブルースBARという現在稀な音楽嗜好の、ライブも開催されることがある個性的なお店です。

何を隠そう店主の方は当店の帽子を愛用してくださってる方で、音楽の趣味も共通しているので近くにあれば入り浸りそうなのですが…

ゆっくりしたいのは山々ですがオープン時間も近づいてきたので名残惜しくも撤収。

半日だけの大人の遠足終了です。

2022年12月23日15:38

帽子屋グッズ②

専門的なグッズってマニアじゃなくても気になるものが多いと思います。

特に男性は思い当たる人が多いかと。

使わないくせに欲しがってしまうものとか悪い癖が出てしまうことは否定できません。

帽子屋に関係ないことですがご存じかと思いますがウチはワインバーも兼ねて営業してます。調理をあまりしてないので、生ハムなどの簡単なおつまみを提供しているんですがそれらをスライスするマシンがあるんです。

ここ数年普及しているようにも思うので見たことある人も多いかもしれませんが、ウチにあるのは少し型が古く金属感がマックスで結構スパルタンな雰囲気があり、興味を惹かれる方が絶えません。

古い記事で帽子のストレッチャー(サイズを少し大きくしたいときに広げる木で出来た楕円形の道具)を紹介したことがあるんですが、そう言われたら帽子屋にしかなさそうな道具がまだいくつかありました。

これは見た通りのわかりやすさがあるので簡単に当てられそうですね、頭のサイズを測るときに使用します。

帽子のサイズが合うかはかぶってみたらわかりますしあまり活用する機会も少ないですが、ご自身のサイズを正確に知りたい気持ちに応えるために用意してます。

そういえば『測る』ということが好きなのも男性に多いかもしれません。(握力計も持ってます(笑))

これも測る道具なのですがこれこそ帽子屋以外で持っている意味を感じないサイズリングです。

ハサミのような部分を閉じると周囲のリングが広がる構造になっていて帽子の内側を測定します。

僕の記憶が間違っていなかったらリングを広げる構造が逆になっているものがありました。

僕が持っているのは帽子の内側に入れてハサミを閉じることでリングが広がりますが、それはリングは最初から広がっており、ハサミを閉じることでリングが縮みます。

これのメリットはハサミから手を離した状態で帽子の内側に嵌っているので力が要りません。リングの戻る力で内側にテンションがかかります。

ああ、この物凄くどうでもよさげな違いは使ったことのある人にしか伝わらなさそうでさらにマニアが喜びそうです。

尚、作っている人も国内でお一方とか言われてますので海外から買わなくちゃいけない時代もそう遠くなさそうです。

縫製している工房などにはさらに気になる道具がたくさんあるのですが当店内での製作はしていないので置いてあるはずもなく・・・。

持っているだけでなんか豊かになるこの気持ちわかる人は少なくないはずです(笑)。

特に男性は思い当たる人が多いかと。

使わないくせに欲しがってしまうものとか悪い癖が出てしまうことは否定できません。

帽子屋に関係ないことですがご存じかと思いますがウチはワインバーも兼ねて営業してます。調理をあまりしてないので、生ハムなどの簡単なおつまみを提供しているんですがそれらをスライスするマシンがあるんです。

ここ数年普及しているようにも思うので見たことある人も多いかもしれませんが、ウチにあるのは少し型が古く金属感がマックスで結構スパルタンな雰囲気があり、興味を惹かれる方が絶えません。

古い記事で帽子のストレッチャー(サイズを少し大きくしたいときに広げる木で出来た楕円形の道具)を紹介したことがあるんですが、そう言われたら帽子屋にしかなさそうな道具がまだいくつかありました。

これは見た通りのわかりやすさがあるので簡単に当てられそうですね、頭のサイズを測るときに使用します。

帽子のサイズが合うかはかぶってみたらわかりますしあまり活用する機会も少ないですが、ご自身のサイズを正確に知りたい気持ちに応えるために用意してます。

そういえば『測る』ということが好きなのも男性に多いかもしれません。(握力計も持ってます(笑))

これも測る道具なのですがこれこそ帽子屋以外で持っている意味を感じないサイズリングです。

ハサミのような部分を閉じると周囲のリングが広がる構造になっていて帽子の内側を測定します。

僕の記憶が間違っていなかったらリングを広げる構造が逆になっているものがありました。

僕が持っているのは帽子の内側に入れてハサミを閉じることでリングが広がりますが、それはリングは最初から広がっており、ハサミを閉じることでリングが縮みます。

これのメリットはハサミから手を離した状態で帽子の内側に嵌っているので力が要りません。リングの戻る力で内側にテンションがかかります。

ああ、この物凄くどうでもよさげな違いは使ったことのある人にしか伝わらなさそうでさらにマニアが喜びそうです。

尚、作っている人も国内でお一方とか言われてますので海外から買わなくちゃいけない時代もそう遠くなさそうです。

縫製している工房などにはさらに気になる道具がたくさんあるのですが当店内での製作はしていないので置いてあるはずもなく・・・。

持っているだけでなんか豊かになるこの気持ちわかる人は少なくないはずです(笑)。

2022年10月30日14:15

革手袋リペアのススメ

自転車に乗って移動することが基本の生活になっているので冬に手袋は欠かせません。

今までいろいろ買ってきましたが右手の人差し指のところが一番酷使されているので穴が開いたり長持ちしません。

以前行ったフィレンツェの露店でまとめ買いした時に、人に頼まれたものを買うことに集中し過ぎて自分用を買い忘れたり。

どうしても欲しいということもなく、毛糸の手袋にも飽きてたんですが特に買う理由が見当たらないまま長年が過ぎていってた時に前々回のイタリアに行ったとき見つけたお店で買った手袋に一目惚れしました。https://coppoletta.osakazine.net/e498842.html

鹿革のナポリ産というのもジワジワ来てたんですが裏地に使用しているカシミアの手触りがとにかくよかったんです。

最初は丁寧に使っていたつもりでしたがそのうちほつれや裂けが出てきたけど放置、クリームなんかは靴メンテナンスにも使える保湿クリームを塗ったりはしてきたものの焼け石に水で10年使い続けた結果がこれ。

そうとう使い込んでるのは気に入っていた証拠でもありますがちょっと行きすぎました。

『反省』と『これよりも気に入ったものを見つける労力』を天秤にかけ一大決心でこの子を復活させることにしました。

まずは洗浄。

メンテナンスの基本は『汚れを落とす』ところから。すべてのメンテナンスに通じます。

革製品の洗浄ならこれ。

モゥブレイのサドルソープ。靴のために買って使ったことがあるので実績は体感済み。大胆に水洗いしました。

縫い目がほつれているのは丁寧に糸を掛けてあげればそれなりになると思いつつ、穴が開いたとこをどうするかといえば張替か接ぎ当てか。パッチワーク的に補強されている感じも悪くないかと思い丁度いい革生地があったのでをれを使用してみます。

凄く狭い隙間に針をまっすぐ通すことは至難の業で、いったん剝がしてやればもっと上手く出来るのでしょうがそこまでの技術を持っているとは自分を信じられずこの状態。

この部品は引っ張り出してみて初めてここまでの惨状になっていたと気づいてしまった、いや、気付かないふりをしていたのかもしれません。

交換できるのか調べていくうちにこれだけを販売しているところがないことにぶち当たります。

修理に出す選択肢がなかった僕は革製品の修理を専門にしているお店に連絡を取り、何とかこれだけでも販売してくれないかと交渉します。そもそもなんという名前かも知らなかったのですが『ライニング』というものです。

色もなにも選択肢がなく、男性用か女性用かだけでサイズも選べませんがそんなもんなんでしょうか、手首のところはカットして合わせるしかありません。中に隠れてしまうので気にならないといえばそうなんですが。一応裏表があるようで中の方が手触り良い造りになってました。

これも手首のところを丁寧に解いていったん外から留めておいて内側に巻き込んで中で留め縫い。ゆっくりやればまあまあそれなりに出来たようです。

タブも付けなおした方がそれっぽく見えるので。

ほつれと裏地と穴の接ぎは出来ましたがボロボロ感はまだまだあります。

革のメンテナンスだけで検索してもいろいろ出てきますが高評価があったのはこの製品。

靴のメンテナンスでもお馴染みのモゥブレイのデリケートクリーム。どこで買っても同じ値段なのでLOFTで購入。

だけど保湿クリームでは補えないほどのダメージです。濡れた感があるうちはいいですが長続きしません。

落ちた色を取り戻すにはやっぱり入れなおさないと輝きを取り戻すことは出来ません。

これも革メンテナンスの人がブログでオススメしてくれていたのですが『SAPHIR(サフィール)』のリノベィティングカラー補修チューブ。すごくたくさんの色があるのでどれがいいか判断つかないほどでしたがLOFTには色サンプルがあったので助かりました。LOFTの店員さんが結構な経験者で、『色は入るけど不自然なぐらい綺麗に入るので部分補修には向かない』、『今の色より控えめな色を選ぶのがいい』と忠告してくれ、曖昧なところはデリケートクリームと混ぜて使うと良いとも聞いたのでやってみました。ミディアムブラウンです。

ちょっとづつ出して細かく色を入れていくことに注意して、手袋をはめた状態で塗り込んでいきます。右手で塗る方が細かく出来るので右手袋も左手にはめて右手で作業しました。

ビビるくらい輝きを戻してます。

ビフォーアフターがヤバすぎです。

中のライニングが新品で装着感がバツグンにアップした上、輝きが増して完璧な仕上がりです。

普段家で母親だとしか思って見ていなかった女性がステージに立ったら森高千里だった時ぐらいの感動です。

(※個人の感想です)

今までいろいろ買ってきましたが右手の人差し指のところが一番酷使されているので穴が開いたり長持ちしません。

以前行ったフィレンツェの露店でまとめ買いした時に、人に頼まれたものを買うことに集中し過ぎて自分用を買い忘れたり。

どうしても欲しいということもなく、毛糸の手袋にも飽きてたんですが特に買う理由が見当たらないまま長年が過ぎていってた時に前々回のイタリアに行ったとき見つけたお店で買った手袋に一目惚れしました。https://coppoletta.osakazine.net/e498842.html

鹿革のナポリ産というのもジワジワ来てたんですが裏地に使用しているカシミアの手触りがとにかくよかったんです。

最初は丁寧に使っていたつもりでしたがそのうちほつれや裂けが出てきたけど放置、クリームなんかは靴メンテナンスにも使える保湿クリームを塗ったりはしてきたものの焼け石に水で10年使い続けた結果がこれ。

そうとう使い込んでるのは気に入っていた証拠でもありますがちょっと行きすぎました。

『反省』と『これよりも気に入ったものを見つける労力』を天秤にかけ一大決心でこの子を復活させることにしました。

まずは洗浄。

メンテナンスの基本は『汚れを落とす』ところから。すべてのメンテナンスに通じます。

革製品の洗浄ならこれ。

モゥブレイのサドルソープ。靴のために買って使ったことがあるので実績は体感済み。大胆に水洗いしました。

縫い目がほつれているのは丁寧に糸を掛けてあげればそれなりになると思いつつ、穴が開いたとこをどうするかといえば張替か接ぎ当てか。パッチワーク的に補強されている感じも悪くないかと思い丁度いい革生地があったのでをれを使用してみます。

凄く狭い隙間に針をまっすぐ通すことは至難の業で、いったん剝がしてやればもっと上手く出来るのでしょうがそこまでの技術を持っているとは自分を信じられずこの状態。

この部品は引っ張り出してみて初めてここまでの惨状になっていたと気づいてしまった、いや、気付かないふりをしていたのかもしれません。

交換できるのか調べていくうちにこれだけを販売しているところがないことにぶち当たります。

修理に出す選択肢がなかった僕は革製品の修理を専門にしているお店に連絡を取り、何とかこれだけでも販売してくれないかと交渉します。そもそもなんという名前かも知らなかったのですが『ライニング』というものです。

色もなにも選択肢がなく、男性用か女性用かだけでサイズも選べませんがそんなもんなんでしょうか、手首のところはカットして合わせるしかありません。中に隠れてしまうので気にならないといえばそうなんですが。一応裏表があるようで中の方が手触り良い造りになってました。

これも手首のところを丁寧に解いていったん外から留めておいて内側に巻き込んで中で留め縫い。ゆっくりやればまあまあそれなりに出来たようです。

タブも付けなおした方がそれっぽく見えるので。

ほつれと裏地と穴の接ぎは出来ましたがボロボロ感はまだまだあります。

革のメンテナンスだけで検索してもいろいろ出てきますが高評価があったのはこの製品。

靴のメンテナンスでもお馴染みのモゥブレイのデリケートクリーム。どこで買っても同じ値段なのでLOFTで購入。

だけど保湿クリームでは補えないほどのダメージです。濡れた感があるうちはいいですが長続きしません。

落ちた色を取り戻すにはやっぱり入れなおさないと輝きを取り戻すことは出来ません。

これも革メンテナンスの人がブログでオススメしてくれていたのですが『SAPHIR(サフィール)』のリノベィティングカラー補修チューブ。すごくたくさんの色があるのでどれがいいか判断つかないほどでしたがLOFTには色サンプルがあったので助かりました。LOFTの店員さんが結構な経験者で、『色は入るけど不自然なぐらい綺麗に入るので部分補修には向かない』、『今の色より控えめな色を選ぶのがいい』と忠告してくれ、曖昧なところはデリケートクリームと混ぜて使うと良いとも聞いたのでやってみました。ミディアムブラウンです。

ちょっとづつ出して細かく色を入れていくことに注意して、手袋をはめた状態で塗り込んでいきます。右手で塗る方が細かく出来るので右手袋も左手にはめて右手で作業しました。

ビビるくらい輝きを戻してます。

ビフォーアフターがヤバすぎです。

中のライニングが新品で装着感がバツグンにアップした上、輝きが増して完璧な仕上がりです。

普段家で母親だとしか思って見ていなかった女性がステージに立ったら森高千里だった時ぐらいの感動です。

(※個人の感想です)

2022年04月10日21:59

ココメロ?アングーリア?どっちもスイカです

イタリアじゃフルーツが安かったので毎日のように大量に食べてました。お菓子やスイーツ系のモノを買うより断然安いのでチョット日本の物価の感覚では目にする機会が全然違います。

僕が働いていたお店でも季節ごとに大量に仕入れてくるものが溢れていました。通常のベースに使われていたリンゴやバナナ、キウイなども当然ですがつまみ食いしても全くわからないのでよく頂いてました。

イタリア語でスイカを『Cocomeloココーメロ』や『Anguriaアングーリア』といいます。地域によって使い分けているのでしょうか、方言なのか。ローマでは両方通じていましたが。

夏前ぐらいからびっくりするほど大きいスイカをオーナーがベスパの足元に2段重ねで買って来ていた姿は今でも忘れられません。向こうのスイカはいわゆる俵型で、日本だと黒部スイカと呼ばれる富山の名産のスイカのような形をしているものがほとんどでした(地域にもよるのかもしれませんが)。

チューブ型をしているので切り方が丸のスイカと違います。丸のスイカで多く見られる切り方は三日月形に8から16等分しているのを見かけますが、輪切りにしてから半分、もしくは4等分してナイフとフォークで食べるのがイタリア流です。

日本に帰ってきてもスイカを食べたい気持ちは薄れることはないので夏になるとよく買いに行くのですが、一番の問題は『重量』です。要は重たいんです。

たくさん食べたいので丸のまま買ってきたいけど我が家の手段はバイクか自転車しかありません。命がけで買いに行ったことも何度もありますがもう大人なので最近はネットで買ったりしてます。

ところが卑しさは変わることがないので安く大量に買えるとなると欲張ったりしたくなるので色々考えた結果。

去年の夏に食べたスイカから採れていた種を洗って乾かしておいてあったものを数日水につけて戻し?たあといろんな人のブログを見て植えておいたものが1週間かけて芽生えてきたのです!

このためだけに用意したプランターに植えてみたのですがどういう環境が適しているのかわからないので、先住民のいちぢくの鉢にも植えておいたものも出てきました。

こんなにたくさん植えてどうすんねん、とツッコまれそうですがこれから元気な子を残して間引いていくのでとりあえずたくさん種を蒔いておいたんです。

実家で祖父らがスイカを作っていたので何となく記憶にある成功体験と現代の情報網を駆使して小学校以来の植物成長日記をつけていますのでどこまで行けるかわかりませんが先ずは実をつけるとこまで(大きさはさておき)頑張ります。

ベランダでどこまで行けるかなぁ。

楽しみです。

僕が働いていたお店でも季節ごとに大量に仕入れてくるものが溢れていました。通常のベースに使われていたリンゴやバナナ、キウイなども当然ですがつまみ食いしても全くわからないのでよく頂いてました。

イタリア語でスイカを『Cocomeloココーメロ』や『Anguriaアングーリア』といいます。地域によって使い分けているのでしょうか、方言なのか。ローマでは両方通じていましたが。

夏前ぐらいからびっくりするほど大きいスイカをオーナーがベスパの足元に2段重ねで買って来ていた姿は今でも忘れられません。向こうのスイカはいわゆる俵型で、日本だと黒部スイカと呼ばれる富山の名産のスイカのような形をしているものがほとんどでした(地域にもよるのかもしれませんが)。

チューブ型をしているので切り方が丸のスイカと違います。丸のスイカで多く見られる切り方は三日月形に8から16等分しているのを見かけますが、輪切りにしてから半分、もしくは4等分してナイフとフォークで食べるのがイタリア流です。

日本に帰ってきてもスイカを食べたい気持ちは薄れることはないので夏になるとよく買いに行くのですが、一番の問題は『重量』です。要は重たいんです。

たくさん食べたいので丸のまま買ってきたいけど我が家の手段はバイクか自転車しかありません。命がけで買いに行ったことも何度もありますがもう大人なので最近はネットで買ったりしてます。

ところが卑しさは変わることがないので安く大量に買えるとなると欲張ったりしたくなるので色々考えた結果。

去年の夏に食べたスイカから採れていた種を洗って乾かしておいてあったものを数日水につけて戻し?たあといろんな人のブログを見て植えておいたものが1週間かけて芽生えてきたのです!

このためだけに用意したプランターに植えてみたのですがどういう環境が適しているのかわからないので、先住民のいちぢくの鉢にも植えておいたものも出てきました。

こんなにたくさん植えてどうすんねん、とツッコまれそうですがこれから元気な子を残して間引いていくのでとりあえずたくさん種を蒔いておいたんです。

実家で祖父らがスイカを作っていたので何となく記憶にある成功体験と現代の情報網を駆使して小学校以来の植物成長日記をつけていますのでどこまで行けるかわかりませんが先ずは実をつけるとこまで(大きさはさておき)頑張ります。

ベランダでどこまで行けるかなぁ。

楽しみです。

2022年02月12日17:30

眠たい事しか話さない人(個人的オススメ動画)

僕の持って生まれた才能の中で何よりも優れていておそらく近畿でも3本の指に入ろうかと思うのが「寝付きの良さ」なんです。

正直生まれてからどこでもどんな状況でも寝ることに困ったことありませんし、布団に入ったらスイッチが入るシステムが強固に作動するので人から羨ましがられることもあります。

眠りの深さは自覚できませんが夢はよく見ます(3本立ても日常茶飯事)。一般的に夢を見ているときはREM睡眠(レム睡眠)だと言われますので浅い方なのかもしれませんが夜中に起きることもそんなにありませんので睡眠を苦にしたことはありません。

もっと若い時は寝る時間を減らせばしたいことがたくさん出来ると思って無理していたこともありますが睡眠の大切さを実感してから自分の才能に感謝する日々です。

それでも周りには苦労している人も多いようでこの辺の情報を得たい人も多そうです。

ご本人からお許しを直接いただいたのでご紹介したいYouTube動画がありまして↓

内容が濃いので難しそうですが大体が5分ぐらいの長さの動画なのでサクッとご覧いただけると思います。すごく良いコンテンツなのに再生回数があまりにも少なくて気になったのでご本人に伺うと、全くオープンにしていないそうなので仕方ないでしょう(笑)。これで少しオープンになりました。

ウチのブログが「帽子を科学する」としてますがコチラは「睡眠を科学する」というか。数字で分析しているところは僕と同世代の男性向けかもしれませんね(笑)。難し過ぎないので覗いてみてください。

2021年02月16日14:18

30年は使ってる。あと30年使えるかも。

爪切りが壊れました。

だからどうしたといわれそうですが30年は使っている(イタリアにも持って行ってた)ニッパー型の爪切り。

最近使いにくいなと思っていたらバネの部分が緩んでいて、チョット曲げてテンション掛けたらまだ使えるかなと思って力を入れたらパキッと逝ってしまいました(泣)。

もう寿命かなと思って諦めかけた時、処分に困って『不燃物』に捨てるか『危険物』として特別な処理をしないといけないかと悩んでいました。で、買い替えるなら今ならどんな商品があるのかなぁと思いながら貝印のホームページを見てたら、あんまり売れないのか逆に人気商品なのかわからないけど長期の売り切れらしく欠品中。

そのままいろいろ眺めていたら・・・ん?バネだけ売ってる?それ専用か他の商品にも使えるユニバーサルなものがあるのか?とにかく直せそうだなと。それなら純正品がいいなと思って直接問い合わせのメールを打ってみました。ダメ元で。

するとその日のうちに返事が来て『片方にバネが付いた商品であれば送付していただければ修理いたします。無償で』とのこと。送るだけなら小さいものだし定型外なら140円で送れる!とスグに送りましたよ。

最近はそんなに頻繁に使ってなかったんですよ。昔足の巻き爪で苦しんでいた時に普通の爪切りではメンテナンスできなかったので、結構高かった(多分)けど思い切って買いました。それでも30年もったんで元は取れたなんて思ってたのがバカでした。浅はかでした貝印さん。

モノづくりが好きな人からするとカーブが綺麗な素晴らしいデザインなので(確かグッドデザイン賞とかとってる)見てるだけでウットリします。

1週間ほどすると厳重に梱包された包みが届きました。

当時僕が買った時もこのプラスチックの三角のパーツ付いてたっけ?と思ってたけど今は純正で付いているそうです。

諦めかけていた物がチョットしたことで(使い)続けられることがすごく気持ちを癒してくれました。

そして自慢のモノなのでこれまで使っていた時間と同じくらいは使い続けたいと思いました。僕よりこの子のほうが長生きしそうですが(笑)。

だからどうしたといわれそうですが30年は使っている(イタリアにも持って行ってた)ニッパー型の爪切り。

最近使いにくいなと思っていたらバネの部分が緩んでいて、チョット曲げてテンション掛けたらまだ使えるかなと思って力を入れたらパキッと逝ってしまいました(泣)。

もう寿命かなと思って諦めかけた時、処分に困って『不燃物』に捨てるか『危険物』として特別な処理をしないといけないかと悩んでいました。で、買い替えるなら今ならどんな商品があるのかなぁと思いながら貝印のホームページを見てたら、あんまり売れないのか逆に人気商品なのかわからないけど長期の売り切れらしく欠品中。

そのままいろいろ眺めていたら・・・ん?バネだけ売ってる?それ専用か他の商品にも使えるユニバーサルなものがあるのか?とにかく直せそうだなと。それなら純正品がいいなと思って直接問い合わせのメールを打ってみました。ダメ元で。

するとその日のうちに返事が来て『片方にバネが付いた商品であれば送付していただければ修理いたします。無償で』とのこと。送るだけなら小さいものだし定型外なら140円で送れる!とスグに送りましたよ。

最近はそんなに頻繁に使ってなかったんですよ。昔足の巻き爪で苦しんでいた時に普通の爪切りではメンテナンスできなかったので、結構高かった(多分)けど思い切って買いました。それでも30年もったんで元は取れたなんて思ってたのがバカでした。浅はかでした貝印さん。

モノづくりが好きな人からするとカーブが綺麗な素晴らしいデザインなので(確かグッドデザイン賞とかとってる)見てるだけでウットリします。

1週間ほどすると厳重に梱包された包みが届きました。

当時僕が買った時もこのプラスチックの三角のパーツ付いてたっけ?と思ってたけど今は純正で付いているそうです。

諦めかけていた物がチョットしたことで(使い)続けられることがすごく気持ちを癒してくれました。

そして自慢のモノなのでこれまで使っていた時間と同じくらいは使い続けたいと思いました。僕よりこの子のほうが長生きしそうですが(笑)。

2021年01月29日19:53

I Pod touch のバッテリーを交換してみた

小器用な感じでいろいろやっているようで電気系はあまり得意ではないんですよ、実は。

分解してみて失敗して、それでも段々上手くなっていくっていうのを期待していつも分解まではするんですが、成功が伴ったことが無いからか次に続かないんですよ。

それなりには触ったこともあるし、分解・修理はするんですがどうしても苦手意識が拭い切れません。

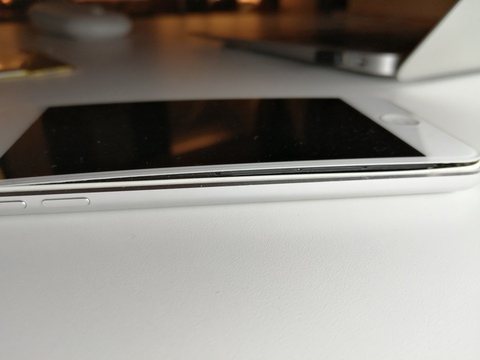

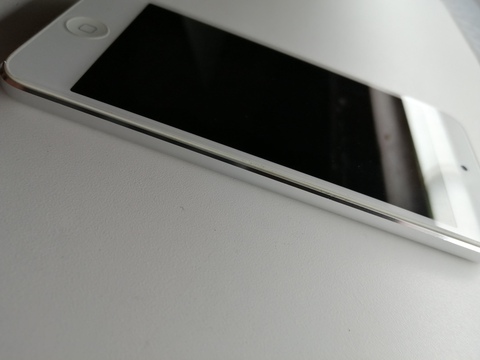

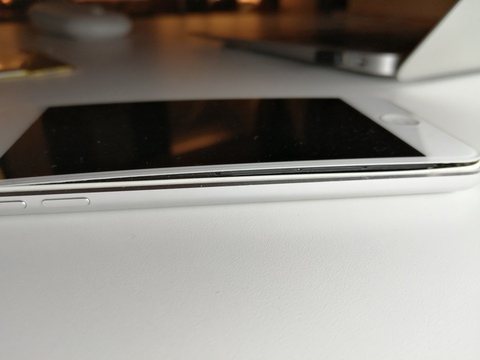

音楽はIPodtouchでかけてるんだけど繋ぎっぱなしにしてしまうことがあるので何度かやってしまいました、バッテリーの膨張。

近くのショップで修理してもらったことあるんだけど微妙な価格設定で気になってたところ、隣の担当家電美容師がiPhone5のバッテリーを交換したことがあると情報をゲット。

そんなに得意そうじゃない彼が出来るのならやってみようかと思い立って調べてみると結構やっている人が多いんですね。

Amazonなんかですぐに出てくるししかも安いし。

接続はハンダでくっつけてるんですね、意外。

それならついでに、

かなり型遅れのIPodtouchなのでダメ元で注文。

当然ながらすぐに到着。

分解するのは嫌いじゃないから早速取り掛かりましょう。

接着剤はヒートガンで温めながら剥がしていきます。といってもドライヤーですが。隣の。

鬼門になるのはフロントパネルを持ち上げて本体と離すときに間に咬ませてあるプラスチックのフレーム。

これをパキッと逝ってしまった失敗が良く報告されてます、人のブログで。

そこまでは意外なほどスムーズに進みました。何てったって既にフロントパネルが浮き上がっているからピックみたいなやつを入れるのに手間取ることもなかったので。

実際手間取ったのは中のシルバーのカバーを外すときにネジが固かったこと。付属のドライバーを使うも全然頼りなくってネジの頭がつぶれるかとヒヤヒヤしましたが逆にドライバーがつぶれそうになったので自前の精密ドライバーを使いました。これは今回のポイントにあげたいです。しかもなんか一本だけネジ短いし。ワザと?

出てきました今回の主役、膨張バッテリー。シルバーのパネルを押し上げていたのでネジが開きにくかったのかもしれません。

ここですハンダ付けは。

ここの作業もあんまり得意じゃないしイッパイイッパイだったので画像は無し。スイマセン、肝心なところなのに。

一応フロントパネル閉じてしまう前、接続したときに電源入れてみて稼働するかチェック。2度手間なしの作業の鉄則。

まあそれなりに同じように戻していって、パネルが曲がってしまってるかと思ってたけどそのまま使えました。これを交換となるとAmazonでも安くなかったしなぁ。

ハンダは接続させた上からではなく、基盤と端子の間に入れ込むと端子に空いた穴から出てきて接着するという、その業界の人は普通なのかもしれませんが素人は初めて見ましたよ、発見です。

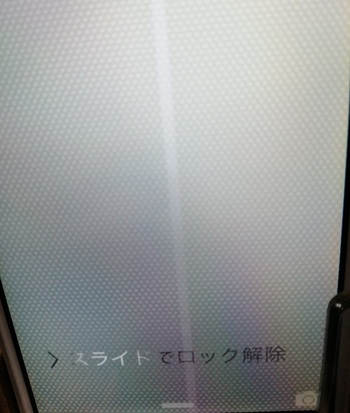

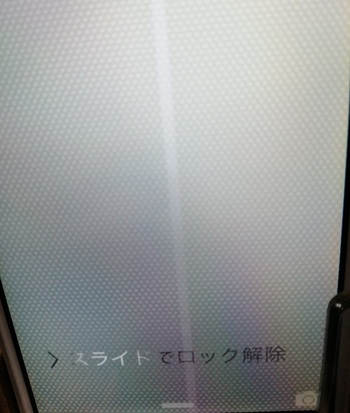

画面の真ん中に筋が出てる!これは失敗なのかと思いやり直そうかどうか迷ったんですが取り敢えず使えそうなので今回はスルー。

自信に繋がったのでOKということで。

これは頼まれても請け負いませんので悪しからず。

分解してみて失敗して、それでも段々上手くなっていくっていうのを期待していつも分解まではするんですが、成功が伴ったことが無いからか次に続かないんですよ。

それなりには触ったこともあるし、分解・修理はするんですがどうしても苦手意識が拭い切れません。

音楽はIPodtouchでかけてるんだけど繋ぎっぱなしにしてしまうことがあるので何度かやってしまいました、バッテリーの膨張。

近くのショップで修理してもらったことあるんだけど微妙な価格設定で気になってたところ、隣の担当家電美容師がiPhone5のバッテリーを交換したことがあると情報をゲット。

そんなに得意そうじゃない彼が出来るのならやってみようかと思い立って調べてみると結構やっている人が多いんですね。

Amazonなんかですぐに出てくるししかも安いし。

接続はハンダでくっつけてるんですね、意外。

それならついでに、

かなり型遅れのIPodtouchなのでダメ元で注文。

当然ながらすぐに到着。

分解するのは嫌いじゃないから早速取り掛かりましょう。

接着剤はヒートガンで温めながら剥がしていきます。といってもドライヤーですが。隣の。

鬼門になるのはフロントパネルを持ち上げて本体と離すときに間に咬ませてあるプラスチックのフレーム。

これをパキッと逝ってしまった失敗が良く報告されてます、人のブログで。

そこまでは意外なほどスムーズに進みました。何てったって既にフロントパネルが浮き上がっているからピックみたいなやつを入れるのに手間取ることもなかったので。

実際手間取ったのは中のシルバーのカバーを外すときにネジが固かったこと。付属のドライバーを使うも全然頼りなくってネジの頭がつぶれるかとヒヤヒヤしましたが逆にドライバーがつぶれそうになったので自前の精密ドライバーを使いました。これは今回のポイントにあげたいです。しかもなんか一本だけネジ短いし。ワザと?

出てきました今回の主役、膨張バッテリー。シルバーのパネルを押し上げていたのでネジが開きにくかったのかもしれません。

ここですハンダ付けは。

ここの作業もあんまり得意じゃないしイッパイイッパイだったので画像は無し。スイマセン、肝心なところなのに。

一応フロントパネル閉じてしまう前、接続したときに電源入れてみて稼働するかチェック。2度手間なしの作業の鉄則。

まあそれなりに同じように戻していって、パネルが曲がってしまってるかと思ってたけどそのまま使えました。これを交換となるとAmazonでも安くなかったしなぁ。

ハンダは接続させた上からではなく、基盤と端子の間に入れ込むと端子に空いた穴から出てきて接着するという、その業界の人は普通なのかもしれませんが素人は初めて見ましたよ、発見です。

画面の真ん中に筋が出てる!これは失敗なのかと思いやり直そうかどうか迷ったんですが取り敢えず使えそうなので今回はスルー。

自信に繋がったのでOKということで。

これは頼まれても請け負いませんので悪しからず。

2021年01月22日20:01

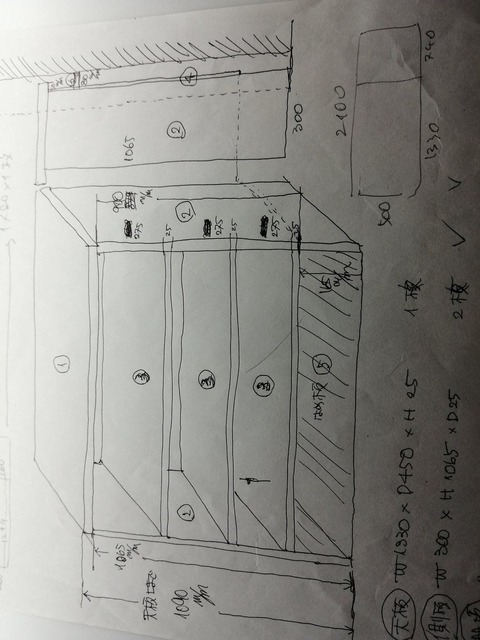

自粛のおかげで出来たこと

春先の自粛期間中ずっと店は閉めていたけど中で商品撮影とか書類整理などしていたので一人で店内で過ごす時間が長かったです。今は時間短縮の営業ですので少し状況は違うとはいえお客さんの出入りは前に戻ったとは言い難いです。

店で1人でいる時間が長いと色々気になるところが目についてだんだん欲が出てきました。元々工作好きではあるけど、工程を組んだり準備したりするのは面倒なのでなかなかやる気スイッチを入れることもできなかった今、時間もあるし重い腰を上げる理由としては十分です。

まず、商品撮影をするのに店の入り口にある商品棚を利用していたんだけど高さが快適ではありませんでした。腰をかがめて大量の撮影するのはハードです。さらにはその少し上に自作の棚を設置していたのでスペース的にも開放感はありません。自分で設置したんだから最初からそうしたらよかったんだけど、後から設置したというのと、ディスプレイ優先にしていたので写真撮影マターは排除された設計です。

引き出し式のミッドセンチュリーデザインの棚はカッコよくて気に入っているけど、強いて言えば『あまり商品が入れられないうえに見にくい』という致命的なものでした。なので開放感があってたくさん入ってお客さんにも見やすいものを設置したかったんです。デザインと機能は両立しないというのが信条、妥協ではなく、攻めたアイディアも取り入れたものを作ろうかと。凝り過ぎずシンプルなのにカッコ良いって一番難しいのは承知の上、デザイン開始です。

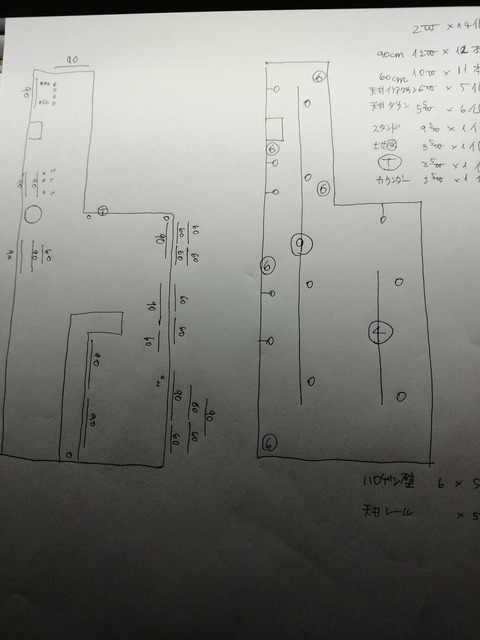

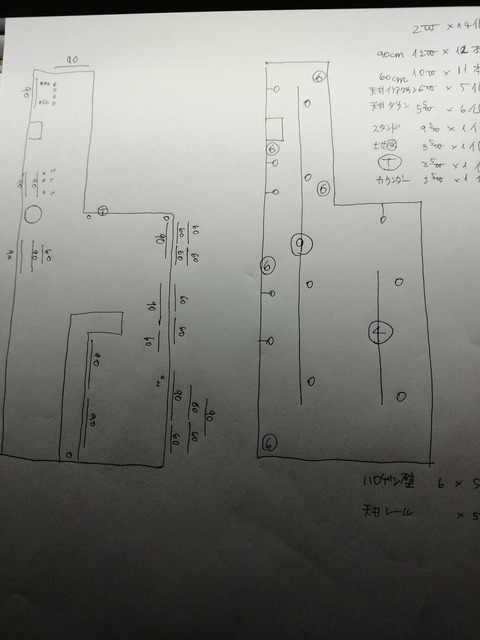

まずはざっくり手書き。

今まで何度も経験しているので木材を選ぶときに若干調整しなければいけない場合が出てくるけどとりあえず設置するところに純粋に作りたいサイズを描き込みます。

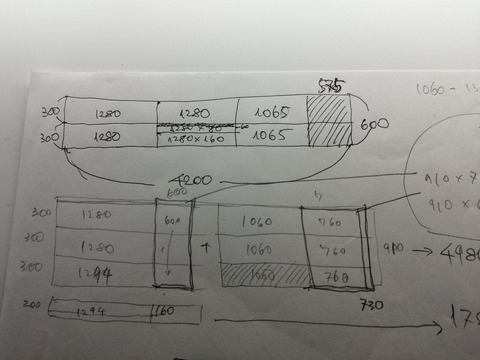

必要な枚数を間違わないように書き出してから材料に対して割りを決めます。

なるべくロスの少ないように材料を使いたいのでこれも絵を描いてチェック。

このくらい大きいものになるとホームセンターでカットしてもらうサービスを使うほうが断然正確に綺麗に仕上がります。

プレカットを頼むのも何度も経験してますが、ホームセンターのカット担当の人の事情も鑑みながら割を決めないで自由気ままにサイズだけ割り込んでいくと失敗したことも数知れず。経験です(笑)。

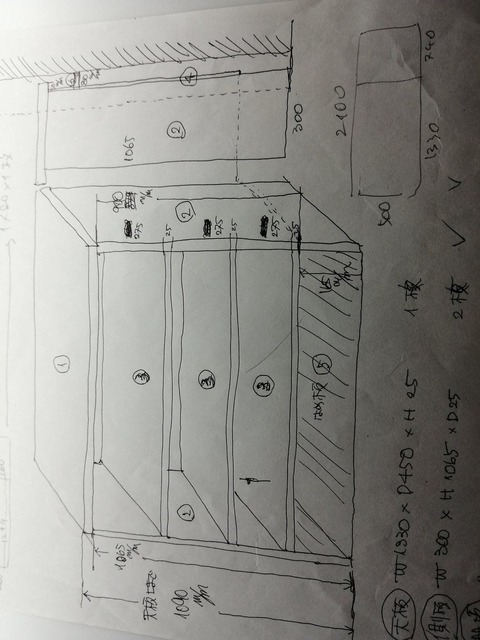

カットした木材を持って帰ってきた時点でほぼ組み立てるだけなので形を作るのはめちゃ早です。

天気のいい日にやったので公園の横でやってました。お邪魔にはなってなかった…と思いますけど。

こげ茶がウチのベースカラーの一つなんですが今回はチーク(赤味かかった木の色)を選びました。上品な落ち着きが感じられる高級感ある風に仕上げます。艶が出るまで判りにくいかな?

色塗り仕上げまではすっ飛ばしますがこんな感じになります。

照明もつけてしまっているので早いようですが2日間かかってます。

そうそう、照明のやり替えも計画してました。

お店の棚って一番の仕掛けが『照明』ですよね、実は。手作り感のある素敵な家具はたくさんありますが照明を組み込むことは素人にはハードルが高いものです。たくさんの失敗と経験を積んでるのでアイディアはあります。

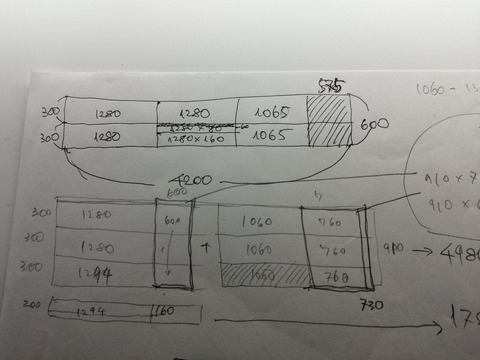

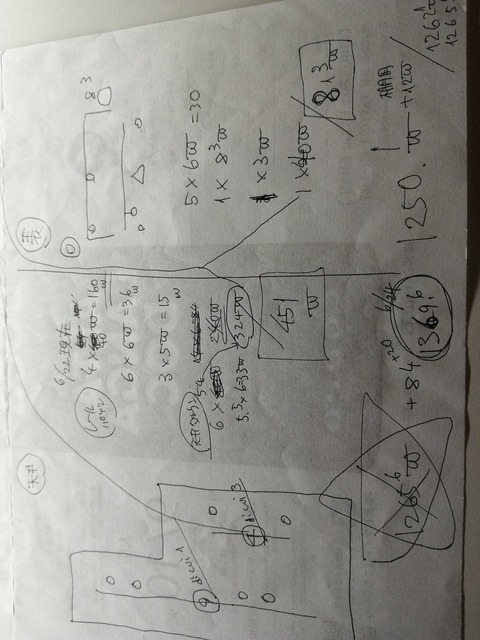

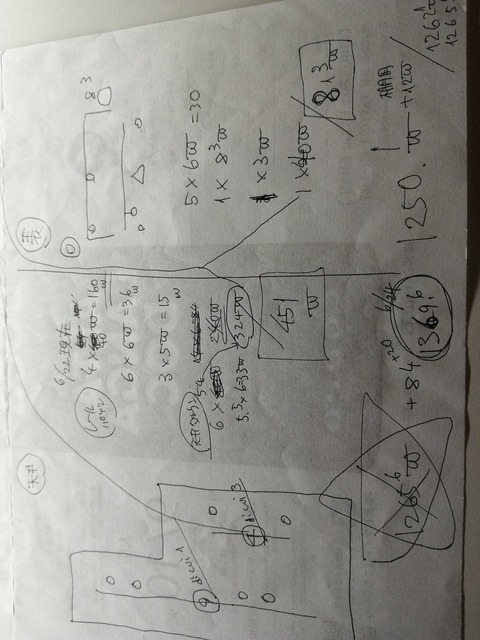

これもまず図面作成から。

現在設置している照明も自分でやったのですがそれを全部同機種のLED タイプに変更予定。

上手くいけば電気消費量1/3に出来るので少々の投資は仕方ありません。

現在のそれぞれの消費量(ワット数)を書き出して、変更後のワット数を記入し合計したもの。僕にしかわかりませんが(笑)。

わずか数年のことですがLEDのクオリティと価格は激的に変化しました。なかなか気に入らないデザインと照明の色味、技術的にも随分進化したんでしょうね、100%とは言わないにしてもかなりの満足度で決断できる時が来ました。

一日で全部替えることが出来ない(一人でやってる&想定外のことも起こる)ので1週間はかかりましたね。以前に使っていたものの処分も含めるともっとかかりました。

この作業をしたのが7月。夏はエアコンの電気代、冬はオイルヒーターの電気代が相当かかってくるので目に見えて減ることはないと思っていましたが目に見えるほど節約できました。明細はお見せ出来ませんがかなり違います。

ウチには冷蔵庫的なもの(セラーも含め)5台あるのでこれが大きいのかと思いきやハロゲンランプは相当なものだったんですね、見直すって大事です。何気なく10年過ごしてきたのが悔やまれます。

年が明けるまでこの記事を書けなかったのは電気代のチェックも半年くらいしてみたかったのが理由ですが初期投資は回収できたはずです。

今からでも遅くないはずですのでこの自粛が延長されたのがきっかけでお店のアップデートを考えている方、ご相談承ります(笑)。

※2021/02/25 追加↓

足元灯のナツメ球10w E12 はどのタイミングでLEDにしたらいいか迷ってました。熱効率が悪いので直ぐに切れるためストックがそれなりにありました。しかもナツメ球のLED版はルーメン表記はしてあるものの信頼出来そうに無い扱いを常々電球売り場で感じてました。メーカーによってルーメンの基準が違うのではないかというくらい消費電力とのバランスがおかしいので試しにちょっと買ってみようとはならなかったんです。がとうとう背に腹は代えられない状況になったので(ストックが切れた)買いに行きましたヨドバシへ。

結論から言うと『しゃあないな』です。現在のものと比べるとやや白っぽさと薄暗さは否めませんが一般的に言う『LEDの消費電力×4が通常の電球の消費量』だと想像していたほど暗くはなく、それなりな結果です。7.5wくらいのイメージ。

常夜灯なので点灯し続けていることを考えたら随分な節約になりそうです。

10w-0.5w=9.5w × 3か所 =28.5wですからね、バカになりません。

店で1人でいる時間が長いと色々気になるところが目についてだんだん欲が出てきました。元々工作好きではあるけど、工程を組んだり準備したりするのは面倒なのでなかなかやる気スイッチを入れることもできなかった今、時間もあるし重い腰を上げる理由としては十分です。

まず、商品撮影をするのに店の入り口にある商品棚を利用していたんだけど高さが快適ではありませんでした。腰をかがめて大量の撮影するのはハードです。さらにはその少し上に自作の棚を設置していたのでスペース的にも開放感はありません。自分で設置したんだから最初からそうしたらよかったんだけど、後から設置したというのと、ディスプレイ優先にしていたので写真撮影マターは排除された設計です。

引き出し式のミッドセンチュリーデザインの棚はカッコよくて気に入っているけど、強いて言えば『あまり商品が入れられないうえに見にくい』という致命的なものでした。なので開放感があってたくさん入ってお客さんにも見やすいものを設置したかったんです。デザインと機能は両立しないというのが信条、妥協ではなく、攻めたアイディアも取り入れたものを作ろうかと。凝り過ぎずシンプルなのにカッコ良いって一番難しいのは承知の上、デザイン開始です。

まずはざっくり手書き。

今まで何度も経験しているので木材を選ぶときに若干調整しなければいけない場合が出てくるけどとりあえず設置するところに純粋に作りたいサイズを描き込みます。

必要な枚数を間違わないように書き出してから材料に対して割りを決めます。

なるべくロスの少ないように材料を使いたいのでこれも絵を描いてチェック。

このくらい大きいものになるとホームセンターでカットしてもらうサービスを使うほうが断然正確に綺麗に仕上がります。

プレカットを頼むのも何度も経験してますが、ホームセンターのカット担当の人の事情も鑑みながら割を決めないで自由気ままにサイズだけ割り込んでいくと失敗したことも数知れず。経験です(笑)。

カットした木材を持って帰ってきた時点でほぼ組み立てるだけなので形を作るのはめちゃ早です。

天気のいい日にやったので公園の横でやってました。お邪魔にはなってなかった…と思いますけど。

こげ茶がウチのベースカラーの一つなんですが今回はチーク(赤味かかった木の色)を選びました。上品な落ち着きが感じられる高級感ある風に仕上げます。艶が出るまで判りにくいかな?

色塗り仕上げまではすっ飛ばしますがこんな感じになります。

照明もつけてしまっているので早いようですが2日間かかってます。

そうそう、照明のやり替えも計画してました。

お店の棚って一番の仕掛けが『照明』ですよね、実は。手作り感のある素敵な家具はたくさんありますが照明を組み込むことは素人にはハードルが高いものです。たくさんの失敗と経験を積んでるのでアイディアはあります。

これもまず図面作成から。

現在設置している照明も自分でやったのですがそれを全部同機種のLED タイプに変更予定。

上手くいけば電気消費量1/3に出来るので少々の投資は仕方ありません。

現在のそれぞれの消費量(ワット数)を書き出して、変更後のワット数を記入し合計したもの。僕にしかわかりませんが(笑)。

わずか数年のことですがLEDのクオリティと価格は激的に変化しました。なかなか気に入らないデザインと照明の色味、技術的にも随分進化したんでしょうね、100%とは言わないにしてもかなりの満足度で決断できる時が来ました。

一日で全部替えることが出来ない(一人でやってる&想定外のことも起こる)ので1週間はかかりましたね。以前に使っていたものの処分も含めるともっとかかりました。

この作業をしたのが7月。夏はエアコンの電気代、冬はオイルヒーターの電気代が相当かかってくるので目に見えて減ることはないと思っていましたが目に見えるほど節約できました。明細はお見せ出来ませんがかなり違います。

ウチには冷蔵庫的なもの(セラーも含め)5台あるのでこれが大きいのかと思いきやハロゲンランプは相当なものだったんですね、見直すって大事です。何気なく10年過ごしてきたのが悔やまれます。

年が明けるまでこの記事を書けなかったのは電気代のチェックも半年くらいしてみたかったのが理由ですが初期投資は回収できたはずです。

今からでも遅くないはずですのでこの自粛が延長されたのがきっかけでお店のアップデートを考えている方、ご相談承ります(笑)。

※2021/02/25 追加↓

足元灯のナツメ球10w E12 はどのタイミングでLEDにしたらいいか迷ってました。熱効率が悪いので直ぐに切れるためストックがそれなりにありました。しかもナツメ球のLED版はルーメン表記はしてあるものの信頼出来そうに無い扱いを常々電球売り場で感じてました。メーカーによってルーメンの基準が違うのではないかというくらい消費電力とのバランスがおかしいので試しにちょっと買ってみようとはならなかったんです。がとうとう背に腹は代えられない状況になったので(ストックが切れた)買いに行きましたヨドバシへ。

結論から言うと『しゃあないな』です。現在のものと比べるとやや白っぽさと薄暗さは否めませんが一般的に言う『LEDの消費電力×4が通常の電球の消費量』だと想像していたほど暗くはなく、それなりな結果です。7.5wくらいのイメージ。

常夜灯なので点灯し続けていることを考えたら随分な節約になりそうです。

10w-0.5w=9.5w × 3か所 =28.5wですからね、バカになりません。

2020年03月14日14:23

イタリア語でLINEスタンプを作ってみました

最近時間があったので前から思っていたことに着手して完成しました。

https://store.line.me/stickershop/product/11074552

LINEスタンプを作ってみたかったのですが構想がまとまるまでにかなり時間がかかりました(汗)。

思い起こせばもう7年前になりますが、其の頃からずっとしたためてきたことがやっと出来ました。

イタリア語と日本語をミックスして楽しく使えるLINEスタンプを作りました。

初めてのリリースなのでたくさんの人に使ってもらえたら第2弾もありかなぁと思ってます。

挨拶に使ったりする程度の数しか用意してませんがイタリア好きの方、関西弁のキャラも面白がってもらえる方、ウチのお店がある地域でやったイベントでこのキャラ(ちょっとデフォルメしてますが)を覚えてくれている方に楽しんでもらえたらと思います。

『こんなスタンプが欲しい』っていうリクエストがあればお気軽にどうぞ。画才に限界があるのでその辺りはご了承ください。

https://store.line.me/stickershop/product/11074552

↑ご購入はこちらのURLから

※画像は実際に使われているものです。

https://store.line.me/stickershop/product/11074552

LINEスタンプを作ってみたかったのですが構想がまとまるまでにかなり時間がかかりました(汗)。

思い起こせばもう7年前になりますが、其の頃からずっとしたためてきたことがやっと出来ました。

イタリア語と日本語をミックスして楽しく使えるLINEスタンプを作りました。

初めてのリリースなのでたくさんの人に使ってもらえたら第2弾もありかなぁと思ってます。

挨拶に使ったりする程度の数しか用意してませんがイタリア好きの方、関西弁のキャラも面白がってもらえる方、ウチのお店がある地域でやったイベントでこのキャラ(ちょっとデフォルメしてますが)を覚えてくれている方に楽しんでもらえたらと思います。

『こんなスタンプが欲しい』っていうリクエストがあればお気軽にどうぞ。画才に限界があるのでその辺りはご了承ください。

https://store.line.me/stickershop/product/11074552

↑ご購入はこちらのURLから

※画像は実際に使われているものです。

2019年10月30日20:30

店のシャッターのメンテナンス

店を始めて丸12年。ビルが建ってから25年ほどかな?シャッターはその当時のものでしょう、相当お疲れの様子。

上げ下げに凄まじい労力を使っていることにさえ慣れてしまった今日この頃。

男性にはそうでもないのでしょうが女性にはかなりのものらしく、肩を痛めた妻がというのでシャッターが負担になるというので重い腰を上げてみました。

以前にも少し大工さんとかに聞いてみてシャッターの裏のところに油を点してみたりしたことはあるんですが一瞬軽くなるようですぐに元に戻りました。

今回いろいろ検索してみると、グリス系のものはむしろ埃や汚れを付着してしまうのでシリコン系の潤滑油が良いんじゃないかと。使い分けていたようであまり意識したことがなかったのですがそういえばシリコーンスプレーを持っているにしては減りが少なかったのは僕の好みではなかったのか用途を知らなかっただけなのに持っていたのか今となってはわかりません。とにかく物置にありました。

そのあとで上のボックスを開けてコイルの巻き直しをしないと本当に軽いシャッターにはならないのでしょうが今目の前でできるメンテナンス、基本は『掃除』です。

何の汚れかもわからないくらいですが塗装も剥げてボロボロですね。本当はやり直したいくらいですがそんな予算はありませんし、掃除次第で結構満足いく結果が出るのを知ってます。

ここから先の画像を取っておきたかったのですが、なんせものすごい格闘だったので文字だけ。

裏のお店の掃除マニアのマダムに秘密兵器『KARCHER SC4P スチームクリーナー SC 4 プレミアム』なるものをお借りしての洗浄から。

高圧・高温からのダブルで汚れを落とすのですが、さらに化学の力も加えて効率アップ。

僕の今までの経験から洗浄液は『バスマジックリン』が一番。

普通のマジックリンでもルックでもなくバスマジックリンがこの手の汚れには一番適しているんです(僕統計)。

詰め替え用のバスマジックリン128円+税でコスパも最高。一本使い切るくらいの量をまずはスプレーします。

わかりやすいように半分ずつやってみました。

iPhoneの画像がなぜか横になってしまうのですが半分だけ綺麗にしてみました。興奮してきます。

当然ですがこういう作業は上からするのが鉄則です。

店のポーチはシャッターを閉めてしまうと奥行き70センチほどですので一度に右から左~みたいにすると目の前に来た時に全部自分に跳ね返ってきますので一旦どちらかをやってから今度は反対、作業効率だけでなく後始末まで考えましょう。

いくら高温・高圧と言っても万能ではありませんので補助的にバスマジックリンと使い終わった歯ブラシを片手にこすりながら進んでいくと、さすが20年以上の塗装も少しずつ溶けるようにはがれてきます。

この辺の塗装も理想を言えばやり直したいのですがちょっと無駄かと思ったので今回は割愛。

終わってすぐにスプレーするほど焦ってはいけません。水は上から下に流れるもの、ビチャビチャな上にスプレーしても一緒に流れて行ってしまうのでぐっと我慢して一日放置、ちょうど翌日は祝日で店もお休みです。

シリコーンスプレーってある意味サラサラな油なので定期的に注入してあげないといけないんでしょうね。それでも今回はちょっとたっぷり目に一缶行っときました。

ついでに鍵穴にもスプレーして終了。

巻き上げ自体の力がもう落ちてるので劇的な違いは感じませんが、おろすときに気を付けないと『スぅララララララァーーーーーーーーッ!』って来るくらいになったはずです。

とは言ってもそれを皆さんに体験してもらうわけにもいかないんですけどね。

僕の毎日はこうして過ぎていきます。

上げ下げに凄まじい労力を使っていることにさえ慣れてしまった今日この頃。

男性にはそうでもないのでしょうが女性にはかなりのものらしく、肩を痛めた妻がというのでシャッターが負担になるというので重い腰を上げてみました。

以前にも少し大工さんとかに聞いてみてシャッターの裏のところに油を点してみたりしたことはあるんですが一瞬軽くなるようですぐに元に戻りました。

今回いろいろ検索してみると、グリス系のものはむしろ埃や汚れを付着してしまうのでシリコン系の潤滑油が良いんじゃないかと。使い分けていたようであまり意識したことがなかったのですがそういえばシリコーンスプレーを持っているにしては減りが少なかったのは僕の好みではなかったのか用途を知らなかっただけなのに持っていたのか今となってはわかりません。とにかく物置にありました。

そのあとで上のボックスを開けてコイルの巻き直しをしないと本当に軽いシャッターにはならないのでしょうが今目の前でできるメンテナンス、基本は『掃除』です。

何の汚れかもわからないくらいですが塗装も剥げてボロボロですね。本当はやり直したいくらいですがそんな予算はありませんし、掃除次第で結構満足いく結果が出るのを知ってます。

ここから先の画像を取っておきたかったのですが、なんせものすごい格闘だったので文字だけ。

裏のお店の掃除マニアのマダムに秘密兵器『KARCHER SC4P スチームクリーナー SC 4 プレミアム』なるものをお借りしての洗浄から。

高圧・高温からのダブルで汚れを落とすのですが、さらに化学の力も加えて効率アップ。

僕の今までの経験から洗浄液は『バスマジックリン』が一番。

普通のマジックリンでもルックでもなくバスマジックリンがこの手の汚れには一番適しているんです(僕統計)。

詰め替え用のバスマジックリン128円+税でコスパも最高。一本使い切るくらいの量をまずはスプレーします。

わかりやすいように半分ずつやってみました。

iPhoneの画像がなぜか横になってしまうのですが半分だけ綺麗にしてみました。興奮してきます。

当然ですがこういう作業は上からするのが鉄則です。

店のポーチはシャッターを閉めてしまうと奥行き70センチほどですので一度に右から左~みたいにすると目の前に来た時に全部自分に跳ね返ってきますので一旦どちらかをやってから今度は反対、作業効率だけでなく後始末まで考えましょう。

いくら高温・高圧と言っても万能ではありませんので補助的にバスマジックリンと使い終わった歯ブラシを片手にこすりながら進んでいくと、さすが20年以上の塗装も少しずつ溶けるようにはがれてきます。

この辺の塗装も理想を言えばやり直したいのですがちょっと無駄かと思ったので今回は割愛。

終わってすぐにスプレーするほど焦ってはいけません。水は上から下に流れるもの、ビチャビチャな上にスプレーしても一緒に流れて行ってしまうのでぐっと我慢して一日放置、ちょうど翌日は祝日で店もお休みです。

シリコーンスプレーってある意味サラサラな油なので定期的に注入してあげないといけないんでしょうね。それでも今回はちょっとたっぷり目に一缶行っときました。

ついでに鍵穴にもスプレーして終了。

巻き上げ自体の力がもう落ちてるので劇的な違いは感じませんが、おろすときに気を付けないと『スぅララララララァーーーーーーーーッ!』って来るくらいになったはずです。

とは言ってもそれを皆さんに体験してもらうわけにもいかないんですけどね。

僕の毎日はこうして過ぎていきます。

2019年10月24日19:00

Windows7のサポートが終わる!

店で使っているノートパソコンはMacbook Airなんですが、実はWindowsで走らせてます。

心の狭いMacユーザーに言わせると邪道なんでしょうが知ったこっちゃありません、僕がこれでいいんですから。

何年か前にやたらとWindows10にOSをアップグレードしろと勧めてきた(ほとんど脅迫じみてましたが)時期があり、スルーしたかと思っていたらWindows7に賞味期限があるということを忘れてました。

そしたらそれはそれでまた脅しをかけるようなメッセージも最近目について、これはそろそろ考えなきゃなぁって思ってたのですが対策としては新しいパソコンを買うかOSを入れ替えるかしかないわけで。

あの時入れておけばよかった、とは思いませんがWindows10を購入する前に何気に検索してみたらやっぱり同じことを考えている人が大勢いるらしくダウンロードできるページを探してる輩が出てきます、出てきます。

大丈夫なん、これ?って思ってましたがどうやらそれで成功してる人が2019年4月の時点でいるじゃないですか。

取り敢えずそこに乗っているURLをクリックしてみたら、

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

なんとMicrosoftの本家のホームページじゃないですか!

慎重にページを読み込んでいくうちに『これは大丈夫そうだ』と判断しました。

ので一旦「MediaCreationTool1809.exe」という実行ファイルをダウンロード。

進んでいくうち、ハードディスクに空きがありませんというのでめんどくさいけど一旦Adobeのクラウドアプリを削除。これで2Gは減ったはず。後でまた入れ直さなきゃいけないけど緊急措置。

更に作業中『ハードディスクに余裕のある外付けハードディスクを差し込む』ように指示が入ってくるし。先が長そうです。

よく聞く『Winsxs』が飽和状態でいつも『コンピュータ』の『C:ドライブ』が赤く表示されて作業がはかどらないストレスを感じつつ。

インストールメディアを作成するUSBメモリーを差し込むようにも指示されるのですが『8G』のものがいるとのことで引き出しの奥から探し出し中身をカラにした状態でそれも作成。

レクチャーしてくれるブログの画面ではちょっとウインドウの色が違ったりしてるので不安になりましたが「USBフラッシュドライブの準備ができました」までは順調です。

正規のWindows7を入れてあるので(当たり前か)入力するプロダクトキーたらなんたらを探さなきゃいけないのか?

『Microsoft Security Essentialsが入っていた場合は必ず削除しよう』

って、Windows10では新しいセキュリティシステムがあるのか?

『何度か再起動を繰り返します』との案内があった後、なかなか進まないのでYouTubeでも見ながら待ってみようかと閉店後の寛ぎタイムに充ててましたがこれがいつまでたっても終わらない。

翌日出勤したら出来てるだろうと、諦めていったん帰宅。

ところが翌日パソコンを立ち上げてもWindows7で立ち上がるじゃないの!

ええ?どういうこと?なんか入力し損ねた?そもそもフェイクの情報?

などと思わなくもなかったのですがもう一度setupexeからインストール開始。

ここからは時間がかかってもパソコンの前で待機しながらの作業に徹しようと思います。

ん?前に進んでいったけど特に何も問題ありませんが終わりそうですけど?

再起動は何度か繰り返しましたがあっさりWindows10の画面で立ち上がりました。

基本設定も引き継いでいるので一見地味な画面ですがアプリやソフト的なものも全部引き継いでいそう。

文言は忘れたけど『前のOS要る?』って確認のメッセージ。

あってもどうしようもないからインストールしたのに何その『ほんとにいいの?』的な質問。ええ、要りませんよ。

正直なところ見た目もあまり変わってないのでほんとに違うのか確認のためにシステムから、

ちゃんと入ってました。

ということはハードディスクも軽くなっているのかしらん、とチェック。

おおっ!今までの倍は空いてるじゃないか!そりゃ、まだまだ大した空き容量ではないけど今までのことを思うとすごい大きい耳垢がとれたくらいすっきり(笑)。

こんなことなら早くやっておけばよかった・・・

めでたしめでたし。

しかし使い始めていろいろおかしなところが。

タッチパッドが機能しない。

『Windows10 Mac Touchpad 動かない』などと検索してみたらいろいろ試してみる価値ありそうな記事も発見したけど効果なし・・・・

最終的にたどり着いたのは

Windows10ではMacのTouchpadは機能しない!

スクリーンショットもShift+fn+F11では機能せず。

なんかこれからいろいろ出てきそうで怖い・・・・・・・

ひとまず2019年10月23日現在、まだWindows10は無料でダウンロードできると確認できました。

以上現場からお届けしました。

あ、ちゃんとバックアップは取っておいてくださいよ。

※各自自己責任でやってください。私は成功しましたがあなたは知りません(笑)。

心の狭いMacユーザーに言わせると邪道なんでしょうが知ったこっちゃありません、僕がこれでいいんですから。

何年か前にやたらとWindows10にOSをアップグレードしろと勧めてきた(ほとんど脅迫じみてましたが)時期があり、スルーしたかと思っていたらWindows7に賞味期限があるということを忘れてました。

そしたらそれはそれでまた脅しをかけるようなメッセージも最近目について、これはそろそろ考えなきゃなぁって思ってたのですが対策としては新しいパソコンを買うかOSを入れ替えるかしかないわけで。

あの時入れておけばよかった、とは思いませんがWindows10を購入する前に何気に検索してみたらやっぱり同じことを考えている人が大勢いるらしくダウンロードできるページを探してる輩が出てきます、出てきます。

大丈夫なん、これ?って思ってましたがどうやらそれで成功してる人が2019年4月の時点でいるじゃないですか。

取り敢えずそこに乗っているURLをクリックしてみたら、

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

なんとMicrosoftの本家のホームページじゃないですか!

慎重にページを読み込んでいくうちに『これは大丈夫そうだ』と判断しました。

ので一旦「MediaCreationTool1809.exe」という実行ファイルをダウンロード。

進んでいくうち、ハードディスクに空きがありませんというのでめんどくさいけど一旦Adobeのクラウドアプリを削除。これで2Gは減ったはず。後でまた入れ直さなきゃいけないけど緊急措置。

更に作業中『ハードディスクに余裕のある外付けハードディスクを差し込む』ように指示が入ってくるし。先が長そうです。

よく聞く『Winsxs』が飽和状態でいつも『コンピュータ』の『C:ドライブ』が赤く表示されて作業がはかどらないストレスを感じつつ。

インストールメディアを作成するUSBメモリーを差し込むようにも指示されるのですが『8G』のものがいるとのことで引き出しの奥から探し出し中身をカラにした状態でそれも作成。

レクチャーしてくれるブログの画面ではちょっとウインドウの色が違ったりしてるので不安になりましたが「USBフラッシュドライブの準備ができました」までは順調です。

正規のWindows7を入れてあるので(当たり前か)入力するプロダクトキーたらなんたらを探さなきゃいけないのか?

『Microsoft Security Essentialsが入っていた場合は必ず削除しよう』

って、Windows10では新しいセキュリティシステムがあるのか?

『何度か再起動を繰り返します』との案内があった後、なかなか進まないのでYouTubeでも見ながら待ってみようかと閉店後の寛ぎタイムに充ててましたがこれがいつまでたっても終わらない。

翌日出勤したら出来てるだろうと、諦めていったん帰宅。

ところが翌日パソコンを立ち上げてもWindows7で立ち上がるじゃないの!

ええ?どういうこと?なんか入力し損ねた?そもそもフェイクの情報?

などと思わなくもなかったのですがもう一度setupexeからインストール開始。

ここからは時間がかかってもパソコンの前で待機しながらの作業に徹しようと思います。

ん?前に進んでいったけど特に何も問題ありませんが終わりそうですけど?

再起動は何度か繰り返しましたがあっさりWindows10の画面で立ち上がりました。

基本設定も引き継いでいるので一見地味な画面ですがアプリやソフト的なものも全部引き継いでいそう。

文言は忘れたけど『前のOS要る?』って確認のメッセージ。

あってもどうしようもないからインストールしたのに何その『ほんとにいいの?』的な質問。ええ、要りませんよ。

正直なところ見た目もあまり変わってないのでほんとに違うのか確認のためにシステムから、

ちゃんと入ってました。

ということはハードディスクも軽くなっているのかしらん、とチェック。

おおっ!今までの倍は空いてるじゃないか!そりゃ、まだまだ大した空き容量ではないけど今までのことを思うとすごい大きい耳垢がとれたくらいすっきり(笑)。

こんなことなら早くやっておけばよかった・・・

めでたしめでたし。

しかし使い始めていろいろおかしなところが。

タッチパッドが機能しない。

『Windows10 Mac Touchpad 動かない』などと検索してみたらいろいろ試してみる価値ありそうな記事も発見したけど効果なし・・・・

最終的にたどり着いたのは

Windows10ではMacのTouchpadは機能しない!

スクリーンショットもShift+fn+F11では機能せず。

なんかこれからいろいろ出てきそうで怖い・・・・・・・

ひとまず2019年10月23日現在、まだWindows10は無料でダウンロードできると確認できました。

以上現場からお届けしました。

あ、ちゃんとバックアップは取っておいてくださいよ。

※各自自己責任でやってください。私は成功しましたがあなたは知りません(笑)。

2019年04月30日15:35

平成から令和へ(平成最後のヘリクツ)

今日が平成最後の日ですか。

あんまり実感ないですね(なんの)。

区切りや目安が増えると面倒なこともありますが、それを理由になんかするってのは嫌いじゃないです。

普通に生きてると抑揚がなく、イベントごとを毎日切らさず入れるのも大変ですが天から降ってきたようなことですから受け入れざるを得ないのであやかって楽しもうと思ってます。

ギリギリになって細かい話を思いついたんですが、年号の発音って誰が決めるんですかね?

慶応、明治、大正、昭和、平成、令和。

外国語を勉強して思ったことのひとつに、日本人の【アクセント】や【イントネーション】の概念は結構あいまいだということがあります。

地域によって違うのはまたいろんな理由がありそうなので省きますが、いわゆるNHK的な発音(アクセント)の統一がイマイチ徹底されてないですよね。

ちょっと話は逸れますが、B’z(ビーズ)って音楽ユニットがありますがどう発音してます?

ちまたで聞く発音は平たいものが多く、【ぼうし】や【きもの】や【しらす】(アクセント1)などの棒読み的な発音だと思います。

でも一説によると彼らの結成当初は【シャンプー】【リンス】や【ナイフ】や【タイル】(アクセント2)など最初の音にややアクセントがあって徐々に降りていくような発音をすると聞いたことがあります。

それなら【令和】は?

【明治】のように、【大学】をあとにつけると発音が変わる(こともある)場合はおいといて、単独でならどうなんでしょう?

今テレビなどで流れているのはさっきの後者の発音が多いですね(アクセント2)。

【昭和】って昔は【ぼうし】的な平たいアクセント(アクセント1)でしたが、最近はこれも後者が多いです(個人の感想)。

【ソース】って誰が言ってもアクセント2ですよね?基準となるくらい。

その点【しょう油】は人によって地域によってバラつきがありそうです。

平成も【痛風】や【シュウマイ】などのアクセント1。

令和は今のところエリッククラプトンのお陰か【レイラ】の発音が主流です。

あ、【彼氏】って言い方が90年代くらいから変わりましたよね。そんな感じで変化していくのかどうか・・・。

学術的に理由や根拠があるなら知りたいですが所詮酒飲みの話題程度でしか考えてませんが(笑)。

そんなことを考えながら今日の時代の変わり目を迎えたいと思います。

皆さん良いお年を。

あんまり実感ないですね(なんの)。

区切りや目安が増えると面倒なこともありますが、それを理由になんかするってのは嫌いじゃないです。

普通に生きてると抑揚がなく、イベントごとを毎日切らさず入れるのも大変ですが天から降ってきたようなことですから受け入れざるを得ないのであやかって楽しもうと思ってます。

ギリギリになって細かい話を思いついたんですが、年号の発音って誰が決めるんですかね?

慶応、明治、大正、昭和、平成、令和。

外国語を勉強して思ったことのひとつに、日本人の【アクセント】や【イントネーション】の概念は結構あいまいだということがあります。

地域によって違うのはまたいろんな理由がありそうなので省きますが、いわゆるNHK的な発音(アクセント)の統一がイマイチ徹底されてないですよね。

ちょっと話は逸れますが、B’z(ビーズ)って音楽ユニットがありますがどう発音してます?

ちまたで聞く発音は平たいものが多く、【ぼうし】や【きもの】や【しらす】(アクセント1)などの棒読み的な発音だと思います。

でも一説によると彼らの結成当初は【シャンプー】【リンス】や【ナイフ】や【タイル】(アクセント2)など最初の音にややアクセントがあって徐々に降りていくような発音をすると聞いたことがあります。

それなら【令和】は?

【明治】のように、【大学】をあとにつけると発音が変わる(こともある)場合はおいといて、単独でならどうなんでしょう?

今テレビなどで流れているのはさっきの後者の発音が多いですね(アクセント2)。

【昭和】って昔は【ぼうし】的な平たいアクセント(アクセント1)でしたが、最近はこれも後者が多いです(個人の感想)。

【ソース】って誰が言ってもアクセント2ですよね?基準となるくらい。

その点【しょう油】は人によって地域によってバラつきがありそうです。

平成も【痛風】や【シュウマイ】などのアクセント1。

令和は今のところエリッククラプトンのお陰か【レイラ】の発音が主流です。

あ、【彼氏】って言い方が90年代くらいから変わりましたよね。そんな感じで変化していくのかどうか・・・。

学術的に理由や根拠があるなら知りたいですが所詮酒飲みの話題程度でしか考えてませんが(笑)。

そんなことを考えながら今日の時代の変わり目を迎えたいと思います。

皆さん良いお年を。

2019年04月20日19:43

心の支えのあの子達

年明けに誘われ、用意周到で3月末の東京に行ってきました。

2泊3日のお仕事ですが、自分の仕事を仕事だと思っていないのでどちらかというと気持ちは浮かれてましたよ(正直)。

新幹線に乗ってしまえば2時間半、映画1本見る間に着いてしまうなんて日本も狭くなったなと思って品川で降りたら、

同じ日本じゃないんじゃないかと思うくらい『寒い』んです。ホームは囲まれていて屋内の様な雰囲気なので『冷房効いてる』と本気で思ったくらいです。

東京の友人にあらかじめ情報を得るために連絡していたらジャケットに春物のスカーフを予備に持ってきておいたら十分だよと(馬鹿野郎)、気分はマイアミ旅行だったのが着くなりユニクロ探しましたよ(泣)。

とは言うものの予定の時間に間に合うように(アウェイなので不測の状況に対応できるため)ジョルダンの言うまま代官山に向かいました。

曇り空の中代官山駅を出ると流石構えた感じのお店やカフェが並んでいましたが人の出は疎ら。現場に辿り着くまでもそれほど人がいないので上六辺りとさほど変わらないし、代官山も大した事ないなと思いながらゆっくり歩いてました。翌日の人出を見るまでは。

現地の状況は写真やデータで送られてきていたのですがかなり僕の想像力の及ばない状況でしたので迷うこと15分。建物の裏から出たり入ったりを繰り返してだいぶ怪しいお上りさん風だったと思います。

荷物を宅配便で送っていたのでその到着の確認がその日の仕事だったのですが、拍子抜けするほどあっさり確認できたのでイベントでご一緒する方々との顔合わせがその次の仕事です。

あ、東京滞在時のエピソードやイベントの報告が目的ではありません、今回の投稿は。

とにかく寒かったのですがその日の夜はそこまで覚悟は出来てませんでした、ええ、浮かれてましたから。

二日酔い気味でしたが翌日気の利く友人に車で送ってもらいながら、車の中からはその寒気は感じられず自分を守る行動にいけなかったのは準備不足のせいだったと後悔しています。

イベントは外。屋根はあるものの(テント)路面ですから外気100%ですよ。曇り空&雨も少し心配なほどの初日のイベント準備に追われてました。

10時スタートでまだそんな代官山の土曜日の人の流れも暖まってないときには『あぁ、今回のイベントは寂しく盛り上がることもなく終わるのかなぁ』などと悲観的な妄想にふけってました。

その寒い→人がいない→喋る相手がいない→売れない→更に寒い、という地獄のループを救ってくれたのはあの子達でした。

まぁ代官山っていうところは犬を連れてる人が多い多い!しかも見たことないようなセレブな香りをプンプンさせてる可愛い子達が毎秒通り過ぎるので僕の動体視力がついていきません。

カメラの起動が遅いのと、そのつもりでいないタイミングで彼らは現れるのでほとんど満足いく画像が残ってないのですが、そのセレブな姿に心が癒されたものです。

中には『ほぼライオン』のようなジャイアントプードルもいたのですがシャッターチャンスを逃してしまいました。(下の子は違う子)

この子は下のパントリーで飼い主さんが買い物してるのをおとなしく待ってました。上に上がってきたところでだいぶ触らせてもらいました(満足)。

踏ん張る足が可愛いです。

これもわかりにくいですがほぼ『球』でしたよ、カットの仕方でしょうがまん丸でした。

途中で使い捨てカイロを買いに求めるほど寒さは最後まで僕を痛め続けましたが何とか持ち堪えられたのは彼らのお陰だったといっても過言ではないでしょう(感激)。

ついでにイベントの結果を言っておきますと最終的には大盛況、メインの催しの食べるものが早々と売切れてしまったほどです。

両日とも束の間ではありましたが太陽も出て、外で食事をする皆さんの姿を見たことも今回のイベントに参加出来て良かったなと思ったことのひとつです。

また誘われたらあいつの言うことだけは信じてはいけないと学んだ2日半でした。

2泊3日のお仕事ですが、自分の仕事を仕事だと思っていないのでどちらかというと気持ちは浮かれてましたよ(正直)。

新幹線に乗ってしまえば2時間半、映画1本見る間に着いてしまうなんて日本も狭くなったなと思って品川で降りたら、

同じ日本じゃないんじゃないかと思うくらい『寒い』んです。ホームは囲まれていて屋内の様な雰囲気なので『冷房効いてる』と本気で思ったくらいです。

東京の友人にあらかじめ情報を得るために連絡していたらジャケットに春物のスカーフを予備に持ってきておいたら十分だよと(馬鹿野郎)、気分はマイアミ旅行だったのが着くなりユニクロ探しましたよ(泣)。

とは言うものの予定の時間に間に合うように(アウェイなので不測の状況に対応できるため)ジョルダンの言うまま代官山に向かいました。

曇り空の中代官山駅を出ると流石構えた感じのお店やカフェが並んでいましたが人の出は疎ら。現場に辿り着くまでもそれほど人がいないので上六辺りとさほど変わらないし、代官山も大した事ないなと思いながらゆっくり歩いてました。翌日の人出を見るまでは。

現地の状況は写真やデータで送られてきていたのですがかなり僕の想像力の及ばない状況でしたので迷うこと15分。建物の裏から出たり入ったりを繰り返してだいぶ怪しいお上りさん風だったと思います。

荷物を宅配便で送っていたのでその到着の確認がその日の仕事だったのですが、拍子抜けするほどあっさり確認できたのでイベントでご一緒する方々との顔合わせがその次の仕事です。

あ、東京滞在時のエピソードやイベントの報告が目的ではありません、今回の投稿は。

とにかく寒かったのですがその日の夜はそこまで覚悟は出来てませんでした、ええ、浮かれてましたから。

二日酔い気味でしたが翌日気の利く友人に車で送ってもらいながら、車の中からはその寒気は感じられず自分を守る行動にいけなかったのは準備不足のせいだったと後悔しています。

イベントは外。屋根はあるものの(テント)路面ですから外気100%ですよ。曇り空&雨も少し心配なほどの初日のイベント準備に追われてました。

10時スタートでまだそんな代官山の土曜日の人の流れも暖まってないときには『あぁ、今回のイベントは寂しく盛り上がることもなく終わるのかなぁ』などと悲観的な妄想にふけってました。

その寒い→人がいない→喋る相手がいない→売れない→更に寒い、という地獄のループを救ってくれたのはあの子達でした。

まぁ代官山っていうところは犬を連れてる人が多い多い!しかも見たことないようなセレブな香りをプンプンさせてる可愛い子達が毎秒通り過ぎるので僕の動体視力がついていきません。

カメラの起動が遅いのと、そのつもりでいないタイミングで彼らは現れるのでほとんど満足いく画像が残ってないのですが、そのセレブな姿に心が癒されたものです。

中には『ほぼライオン』のようなジャイアントプードルもいたのですがシャッターチャンスを逃してしまいました。(下の子は違う子)

この子は下のパントリーで飼い主さんが買い物してるのをおとなしく待ってました。上に上がってきたところでだいぶ触らせてもらいました(満足)。

踏ん張る足が可愛いです。

これもわかりにくいですがほぼ『球』でしたよ、カットの仕方でしょうがまん丸でした。

途中で使い捨てカイロを買いに求めるほど寒さは最後まで僕を痛め続けましたが何とか持ち堪えられたのは彼らのお陰だったといっても過言ではないでしょう(感激)。

ついでにイベントの結果を言っておきますと最終的には大盛況、メインの催しの食べるものが早々と売切れてしまったほどです。

両日とも束の間ではありましたが太陽も出て、外で食事をする皆さんの姿を見たことも今回のイベントに参加出来て良かったなと思ったことのひとつです。

また誘われたらあいつの言うことだけは信じてはいけないと学んだ2日半でした。

2019年04月08日18:13

あの時と同じ空気を感じたので

4月1日に30年余り続いた平成を引き継ぐ元号が発表されました。

もう1週間経ちましたので話題も花見や選挙で薄れ掛けてきたかもしれませんが、本番が5月1日ですからまだホットな話題であるのには変わらないでしょう。

今回のことはめったに前もって行われることではないのでしょうから、必然的にこの盛り上がりは予想されていました。

Bookmaker辺りの予想関連で商売しているところはなんかもずいぶん騒がしかったんじゃないでしょうかね?

この盛り上がりの感じが何かに似ているなぁとずっと思ってたんです。

世の中の大きな何かが交代、変化するときの世間の盛り上がりの空気感。

前回の改元は30年以上前の話ですし今とは情報をやり取りするツールの普及もされてなかったのでこんな感じであったとは記憶していません。

なんだろうなと思い馳せて出てきました。

『ローマ法王の交代』です。

『コンクラーヴェ(Conclave)』といわれる教皇たちが集まって話し合い(選挙もあるのかな?)が行われている期間の空気に似ていたのを。

そのお知らせを煙突から出す煙の色で表現するなんて前時代的も甚だしい(笑)とは思いますがなんか面白くて未来永劫続けてほしいです。

合格発表がネットで見られる時代なのにねぇ(笑)。

テレビ中継で煙突の先っちょだけ映されてるんですよ、滑稽にも程があります(笑)。しかもすぐ決まらないので何日間もその話題で持ちきりです。

どちらかといえば前回の昭和から平成のときのほうが状況は似てるんですが(天皇崩御からの会議の流れ)、その決められるシステムが世間の気持ちを煽るような、気を持たせて保留(今回はしてませんが)してたときの空気は覚えています。

別に何になろうが個人的にはそんなに変化があるとは思えないとみんな思っていながらも、先の見えない将来に希望を感じさせるこの仕組みは、時に不便に思われることもあったり、古い社会システムを歯がゆく感じる人たちには腹立たしさもあるかもしれませんが(僕もちょっと昔は感じてました)、良い区切りなのかなと思います。

むしろ上手く乗っかって楽しんで儲けてる人は逞しいし尊敬します(笑)。

令和ちゃんに幸あれ

もう1週間経ちましたので話題も花見や選挙で薄れ掛けてきたかもしれませんが、本番が5月1日ですからまだホットな話題であるのには変わらないでしょう。

今回のことはめったに前もって行われることではないのでしょうから、必然的にこの盛り上がりは予想されていました。

Bookmaker辺りの予想関連で商売しているところはなんかもずいぶん騒がしかったんじゃないでしょうかね?

この盛り上がりの感じが何かに似ているなぁとずっと思ってたんです。

世の中の大きな何かが交代、変化するときの世間の盛り上がりの空気感。

前回の改元は30年以上前の話ですし今とは情報をやり取りするツールの普及もされてなかったのでこんな感じであったとは記憶していません。

なんだろうなと思い馳せて出てきました。

『ローマ法王の交代』です。

『コンクラーヴェ(Conclave)』といわれる教皇たちが集まって話し合い(選挙もあるのかな?)が行われている期間の空気に似ていたのを。

そのお知らせを煙突から出す煙の色で表現するなんて前時代的も甚だしい(笑)とは思いますがなんか面白くて未来永劫続けてほしいです。

合格発表がネットで見られる時代なのにねぇ(笑)。

テレビ中継で煙突の先っちょだけ映されてるんですよ、滑稽にも程があります(笑)。しかもすぐ決まらないので何日間もその話題で持ちきりです。

どちらかといえば前回の昭和から平成のときのほうが状況は似てるんですが(天皇崩御からの会議の流れ)、その決められるシステムが世間の気持ちを煽るような、気を持たせて保留(今回はしてませんが)してたときの空気は覚えています。

別に何になろうが個人的にはそんなに変化があるとは思えないとみんな思っていながらも、先の見えない将来に希望を感じさせるこの仕組みは、時に不便に思われることもあったり、古い社会システムを歯がゆく感じる人たちには腹立たしさもあるかもしれませんが(僕もちょっと昔は感じてました)、良い区切りなのかなと思います。

むしろ上手く乗っかって楽しんで儲けてる人は逞しいし尊敬します(笑)。

令和ちゃんに幸あれ

2019年01月22日17:03

有頂天シリーズ@南座初体験

人生何ごとも初めてのことはあるもの。

京都は22歳から25歳まで住んでましたが南座になんて行きたいと思ったこともありませんでした。

歌舞伎なんて縁のないものだと固く信じていたのですが普通のお芝居などもするんですね。

その普通のお芝居ですら観に行ったことのない僕が『南座』『お芝居』両方いっぺんに初体験してきました。

イタリアでオペラを見に行ったことがあるのでそれを入れたらあるっちゃあるんですが、白目剥いて眠気を我慢していたことしか記憶にないので僕の人生経験には記録されてないに等しいです。

ひょんなことからお誘いいただきツテを通じてチケットを取ってもらっての、良い扱いうけながら気分はV.I.P.。

サラリーマンしてたときには内装資材の仕事をしていたのでまず興味引かれたのは新しい南座の仕上がり具合。

といっても前の南座を知らないので比べることは出来ませんが。

失礼かもしれませんが第一印象は『意外に小さい』、でした。

音楽のライブなんかはよく見に行っていたのですが、演者さんの人に見られるという意識の持ち方や演出家の方の構成の仕方とかも感じながらの休憩を挟んで165分!これを一日2回するなんて考えただけでも大変です。

お芝居は単純に楽しませてもらいましたが、それ以外のところが気になりすぎて(売店の『南座の美味しいコーヒー』のキャッチコピーや客層の偏りなど笑)普段の生活では見れないところだらけの刺激的な一日でした。

もちろん公演のあとは夜の祇園の勉強を忘れずに(笑)

京都は22歳から25歳まで住んでましたが南座になんて行きたいと思ったこともありませんでした。

歌舞伎なんて縁のないものだと固く信じていたのですが普通のお芝居などもするんですね。

その普通のお芝居ですら観に行ったことのない僕が『南座』『お芝居』両方いっぺんに初体験してきました。

イタリアでオペラを見に行ったことがあるのでそれを入れたらあるっちゃあるんですが、白目剥いて眠気を我慢していたことしか記憶にないので僕の人生経験には記録されてないに等しいです。

ひょんなことからお誘いいただきツテを通じてチケットを取ってもらっての、良い扱いうけながら気分はV.I.P.。

サラリーマンしてたときには内装資材の仕事をしていたのでまず興味引かれたのは新しい南座の仕上がり具合。

といっても前の南座を知らないので比べることは出来ませんが。

失礼かもしれませんが第一印象は『意外に小さい』、でした。

音楽のライブなんかはよく見に行っていたのですが、演者さんの人に見られるという意識の持ち方や演出家の方の構成の仕方とかも感じながらの休憩を挟んで165分!これを一日2回するなんて考えただけでも大変です。

お芝居は単純に楽しませてもらいましたが、それ以外のところが気になりすぎて(売店の『南座の美味しいコーヒー』のキャッチコピーや客層の偏りなど笑)普段の生活では見れないところだらけの刺激的な一日でした。

もちろん公演のあとは夜の祇園の勉強を忘れずに(笑)

2018年08月10日20:36

サントリー山崎蒸留所見学のススメ

長く噂には聞いていて、ここからそんなに遠くないのに伺う機会を持てなかったのですが、今回イタリアから友人が訪ねて来たので案内を兼ねてサントリーヤマザキ蒸留所の工場見学ツアーにエントリーしましたよ。

ところがちょっと嘗めていて割りと直前に予約しようと動き出したのが今回のエピソードの始まり。

何度かサントリーのHPをチラ見はしていたのですが予想外の混み具合にまず焦りましたよ。噂には『外国人枠』なるものが存在していて、突然の訪問を受け付けてくれるという話を聞いていました。

ところが問い合わせると、今はそんなことが出来るはずもないくらいに人気のツアーで普通にネットで予約してくださいと。

言われたとおり検索してみたものの行ける予定の日のツアーはすべて満員御礼。どうしたものかと考えて、そこはお酒の業界人であることを最大限に利用しようと某サ〇トリーグループでお勤めの美女に裏から手を回して・・・などと簡単に考えておりました。 ところがこの世の中、ポリティカルコレクトネスやコンプライアンスや忖度や言われて果たしてどの常識が機能しているかわからなくなっている中、『公平性を保つことが善とされているということで社員が優遇されるようなことはない』と非常に地球に優しいお返事をいただきましたがそこは裏技というか予約に関しての情報をゲットしました。

『満席になっていてもキャンセルが出ることがある』

当たり前といえば当たり前ですがなかなかネットの予約でそうそうあるのかなと半信半疑で暇な時にチラチラ見ていたら偶然にも自分の予約したいところに空きが! 喜び勇んでページに行くと『残り1席』と・・・。 行きたいのは3名、これでは意味がありません。1/50なのか1/10なのかでキャンセルの確率も変わってきます。そもそも何名の枠に並ぼうとしているのかもわからないのでこの戦法に意味はあるのか?などと不安も覚えていましたがダメ元でとりあえず1席確保。残る2枠が空くことを願いながら。

あっさり空きました(笑)。

それでも某美女のアドバイスがなければ諦めてましたからありがたかったです。

まず行く前からちょっと疲れましたが当日大阪駅で待ち合わせ。

JRで行くのか阪急なのかさえ知らなかったのですがJR大阪駅8番ホームから快速電車で25分。快適な電車を降りると灼熱の中を徒歩10分。

山崎駅を降りてどちらに行こうか悩んでいたら明らかに外国人の方に『サントリー?This way!』と教えていただきました(笑)。コチラも外国人2人連れてましたから明らかだったんでしょうが。

ワイナリー訪問は何度もしているので雰囲気はそれに近かったかな。そんなに大きい工場ではないことにイササカ驚きましたが。

それでも受付にはにこやかな女性が3名いるところはさすがサントリーだと思いました。見学に来る人たちが相当数いることを窺わせます。

白いヨーロッパ調の建物ですが少し日本の蔵にも共通する凛とした感じも見られます。

入ってすぐに目に付いたのがコチラの有料試飲コーナーの蒸留ポット型のオブジェ。中は陳列棚になっています。

コチラに並んでいるものが試飲出来るという訳ではないのですが同じようなものが整然と並んでいるのは壮観です。

樽型のディスプレイ棚(以前実際に使用されていたっぽい)も。

歴代のブレンダーの方々。輿水さんにはお目にかかったことがあるのでなんとなく親近感あるので記念に(笑)。

蒸留ポットは他にもあるのかもしれませんが2つしか見れませんでした。それを貯蔵する大樽も2台。見学用だったのか、意外にそれだけの規模のようにも見えましたねぇ。(写真なし)

これが有名な『天使の分け前』、実物(原酒)が入っているので揺らすと揺れます(あたりまえか)。

一緒に行ったフランチェスコによると、ウイスキーのほうで有名になった言葉だけど元はコニャック(ブランデー)から出たフレーズだとチェックが入りました(苦笑)。

これだけの樽が並べておいてあるのが珍しいのか皆さん記念撮影されてましたし、ガイドの女性もどうぞコチラで的な勧め方でシャッターを押してましたがフランチェスコはワイン蔵を見慣れているのか完全スルー(笑)。

僕も今まで何箇所もよく似た蔵の様子を見ているので特に珍しいとは思いませんでしたが、ここは流石にアルコール度数の高いお酒を管理しているところ、蔵に入った瞬間、鼻からむせるような湿ったアルコールをたっぷり含んだ空気が入ってきて気持ちよかったです。

ツアーの最後にテイスティングタイム。今回は有償1,000円のコースだったのですが4種類のウイスキーとおつまみとソーダが出てきました。コチラでしか体験できない50度以上のシングルモルトのいくつかのヴィンテージをミックスしたものらしいのですがフランチェスコはもっとお金出しても良かったからもっと良いの飲みたかったとセレブな感想をおっしゃっておりましたが。

ところがちょっと嘗めていて割りと直前に予約しようと動き出したのが今回のエピソードの始まり。

何度かサントリーのHPをチラ見はしていたのですが予想外の混み具合にまず焦りましたよ。噂には『外国人枠』なるものが存在していて、突然の訪問を受け付けてくれるという話を聞いていました。

ところが問い合わせると、今はそんなことが出来るはずもないくらいに人気のツアーで普通にネットで予約してくださいと。

言われたとおり検索してみたものの行ける予定の日のツアーはすべて満員御礼。どうしたものかと考えて、そこはお酒の業界人であることを最大限に利用しようと某サ〇トリーグループでお勤めの美女に裏から手を回して・・・などと簡単に考えておりました。 ところがこの世の中、ポリティカルコレクトネスやコンプライアンスや忖度や言われて果たしてどの常識が機能しているかわからなくなっている中、『公平性を保つことが善とされているということで社員が優遇されるようなことはない』と非常に地球に優しいお返事をいただきましたがそこは裏技というか予約に関しての情報をゲットしました。

『満席になっていてもキャンセルが出ることがある』

当たり前といえば当たり前ですがなかなかネットの予約でそうそうあるのかなと半信半疑で暇な時にチラチラ見ていたら偶然にも自分の予約したいところに空きが! 喜び勇んでページに行くと『残り1席』と・・・。 行きたいのは3名、これでは意味がありません。1/50なのか1/10なのかでキャンセルの確率も変わってきます。そもそも何名の枠に並ぼうとしているのかもわからないのでこの戦法に意味はあるのか?などと不安も覚えていましたがダメ元でとりあえず1席確保。残る2枠が空くことを願いながら。

あっさり空きました(笑)。

それでも某美女のアドバイスがなければ諦めてましたからありがたかったです。

まず行く前からちょっと疲れましたが当日大阪駅で待ち合わせ。

JRで行くのか阪急なのかさえ知らなかったのですがJR大阪駅8番ホームから快速電車で25分。快適な電車を降りると灼熱の中を徒歩10分。

山崎駅を降りてどちらに行こうか悩んでいたら明らかに外国人の方に『サントリー?This way!』と教えていただきました(笑)。コチラも外国人2人連れてましたから明らかだったんでしょうが。

ワイナリー訪問は何度もしているので雰囲気はそれに近かったかな。そんなに大きい工場ではないことにイササカ驚きましたが。

それでも受付にはにこやかな女性が3名いるところはさすがサントリーだと思いました。見学に来る人たちが相当数いることを窺わせます。

白いヨーロッパ調の建物ですが少し日本の蔵にも共通する凛とした感じも見られます。

入ってすぐに目に付いたのがコチラの有料試飲コーナーの蒸留ポット型のオブジェ。中は陳列棚になっています。

コチラに並んでいるものが試飲出来るという訳ではないのですが同じようなものが整然と並んでいるのは壮観です。

樽型のディスプレイ棚(以前実際に使用されていたっぽい)も。

歴代のブレンダーの方々。輿水さんにはお目にかかったことがあるのでなんとなく親近感あるので記念に(笑)。

蒸留ポットは他にもあるのかもしれませんが2つしか見れませんでした。それを貯蔵する大樽も2台。見学用だったのか、意外にそれだけの規模のようにも見えましたねぇ。(写真なし)

これが有名な『天使の分け前』、実物(原酒)が入っているので揺らすと揺れます(あたりまえか)。

一緒に行ったフランチェスコによると、ウイスキーのほうで有名になった言葉だけど元はコニャック(ブランデー)から出たフレーズだとチェックが入りました(苦笑)。

これだけの樽が並べておいてあるのが珍しいのか皆さん記念撮影されてましたし、ガイドの女性もどうぞコチラで的な勧め方でシャッターを押してましたがフランチェスコはワイン蔵を見慣れているのか完全スルー(笑)。

僕も今まで何箇所もよく似た蔵の様子を見ているので特に珍しいとは思いませんでしたが、ここは流石にアルコール度数の高いお酒を管理しているところ、蔵に入った瞬間、鼻からむせるような湿ったアルコールをたっぷり含んだ空気が入ってきて気持ちよかったです。

ツアーの最後にテイスティングタイム。今回は有償1,000円のコースだったのですが4種類のウイスキーとおつまみとソーダが出てきました。コチラでしか体験できない50度以上のシングルモルトのいくつかのヴィンテージをミックスしたものらしいのですがフランチェスコはもっとお金出しても良かったからもっと良いの飲みたかったとセレブな感想をおっしゃっておりましたが。

2018年07月01日17:59

防災のススメ

先日の大阪を襲った震度6の地震で改めて災害について色々考えました。

人のこと、世のこと、それはそれで考えなければいけないのですがまずは身の回り。

言い出したら切りのない話ですが、今回の同業者の被害を見た上で1つ対策を取り入れました。

それがこれ。

いわゆる『耐震ラッチ』といわれるもの、扉が開いて棚の中のものが落ちてくるのを防ぐためのものです。

ホントに機能するかは正直わかりませんが備えておくに越したことはないかと思って。

ガラスが散乱すると危ないのでグラスやワインボトルが入った棚に取り付けました。ちょっと『カチャッ、カチャッ』と開閉のたびに言うのが気になりますがそれも防災のため、我慢します。

取り付けはそんなに複雑ではないのですが扉のパネルが硬いとか、扉の位置が説明書のものと違うとかあってそこそこ時間はかかりましたが完了しました。

効果がわかるのは実際に地震が起きてから。

この子達の活躍する日が来ないことを願いますが。

2個セットで1419円でした(アマゾン)。

ステマではありません(´Д` )。

人のこと、世のこと、それはそれで考えなければいけないのですがまずは身の回り。

言い出したら切りのない話ですが、今回の同業者の被害を見た上で1つ対策を取り入れました。

それがこれ。

いわゆる『耐震ラッチ』といわれるもの、扉が開いて棚の中のものが落ちてくるのを防ぐためのものです。

ホントに機能するかは正直わかりませんが備えておくに越したことはないかと思って。

ガラスが散乱すると危ないのでグラスやワインボトルが入った棚に取り付けました。ちょっと『カチャッ、カチャッ』と開閉のたびに言うのが気になりますがそれも防災のため、我慢します。

取り付けはそんなに複雑ではないのですが扉のパネルが硬いとか、扉の位置が説明書のものと違うとかあってそこそこ時間はかかりましたが完了しました。

効果がわかるのは実際に地震が起きてから。

この子達の活躍する日が来ないことを願いますが。

2個セットで1419円でした(アマゾン)。

ステマではありません(´Д` )。

2018年02月21日19:37

日々精進 『生地編』

帽子に関わりだしてからずいぶんと経ってますがまだまだ知らないことが多すぎで凹みます。

買い付けしてくるのはまたそれで大変なこともありますが、シチリアに行ってるっていうことだけで半分楽しんでるようなものですから。

日本で生地を調達することもあります。生地屋さんって大阪は繊維の町なので結構あるほうなのかもしれませんが丼池(どぶいけ)あたりに集中してあるもののもはや斜陽な感じ。正直良いものは目が利かないと得るのは難しいですね。他にも探せば商店街の端っこのほうにあったりするのですが普段あんまり気にしませんよね、自分で縫い物する人以外は。しかもまあまあいい値段するのでビビリながら計算機叩いてますがどんな奥様が買っていくんやろ?って思うぐらいの生地もあるので目の保養にはなってるかな。

餅は餅屋で業界の人に聞いていくつかたずねて行くうちに、掘り出し物やすごく短い、端切れとまではいかないけど服にするには物足りないほどのシロモノが!そんな生地はウチみたいなところにはありがたい話ですけどね。

そんなところで働いているおっちゃん(年齢的にはおじいさん)たちと話したりしていて生地の構成、素材について尋ねると、皆さん仕入れてくるときにチェックしてないのか調べるのがめんどくさいのかわかりませんがよくやる方法が『生地を燃やす』んです。

燃やして何がわかるか。燃え方もそうですが、一番は『匂い』なんですね。

考えてみたらウールは毛、体毛ですからアミノ酸や油です。髪の毛が燃えたときの匂いがする(経験無い人はスイマセン)のはそりゃそうですよね。

綿が燃えたときは植物性の香り、スッとした心地よい匂い。紙が燃えたのにも近いかも。

化学繊維は石油っぽいプラスチックが溶けたような匂い。燃えるときも『燃える』というよりは『溶ける』かんじですね。

そして燃えカスを指でこすってそのパラパラした感触でも確かめるようです。

シルクも独特の香りがします。匂いを文字で表現するのって難しいですけどね。ワインの表現とはまた違いますし。

実際に自分が着ている服が本当に表記されている素材か調べたいときは裏のほつれてきた所の糸を燃やしてみたらわかりますがあまりオススメしません(苦笑)。混ざっているときは判断が難しいですし、まず危ない(笑)。やめてください。

縦糸と横糸で違うものを使って強度や表情が変えられるので生地のデザインするのも面白そうだなぁなんて思ったんですが、生地は生地屋で(笑)。

買い付けしてくるのはまたそれで大変なこともありますが、シチリアに行ってるっていうことだけで半分楽しんでるようなものですから。

日本で生地を調達することもあります。生地屋さんって大阪は繊維の町なので結構あるほうなのかもしれませんが丼池(どぶいけ)あたりに集中してあるもののもはや斜陽な感じ。正直良いものは目が利かないと得るのは難しいですね。他にも探せば商店街の端っこのほうにあったりするのですが普段あんまり気にしませんよね、自分で縫い物する人以外は。しかもまあまあいい値段するのでビビリながら計算機叩いてますがどんな奥様が買っていくんやろ?って思うぐらいの生地もあるので目の保養にはなってるかな。

餅は餅屋で業界の人に聞いていくつかたずねて行くうちに、掘り出し物やすごく短い、端切れとまではいかないけど服にするには物足りないほどのシロモノが!そんな生地はウチみたいなところにはありがたい話ですけどね。

そんなところで働いているおっちゃん(年齢的にはおじいさん)たちと話したりしていて生地の構成、素材について尋ねると、皆さん仕入れてくるときにチェックしてないのか調べるのがめんどくさいのかわかりませんがよくやる方法が『生地を燃やす』んです。

燃やして何がわかるか。燃え方もそうですが、一番は『匂い』なんですね。

考えてみたらウールは毛、体毛ですからアミノ酸や油です。髪の毛が燃えたときの匂いがする(経験無い人はスイマセン)のはそりゃそうですよね。

綿が燃えたときは植物性の香り、スッとした心地よい匂い。紙が燃えたのにも近いかも。

化学繊維は石油っぽいプラスチックが溶けたような匂い。燃えるときも『燃える』というよりは『溶ける』かんじですね。

そして燃えカスを指でこすってそのパラパラした感触でも確かめるようです。

シルクも独特の香りがします。匂いを文字で表現するのって難しいですけどね。ワインの表現とはまた違いますし。

実際に自分が着ている服が本当に表記されている素材か調べたいときは裏のほつれてきた所の糸を燃やしてみたらわかりますがあまりオススメしません(苦笑)。混ざっているときは判断が難しいですし、まず危ない(笑)。やめてください。

縦糸と横糸で違うものを使って強度や表情が変えられるので生地のデザインするのも面白そうだなぁなんて思ったんですが、生地は生地屋で(笑)。

2018年01月15日19:47

除雪作業のススメ

いきなりですが僕は雪国育ちです。

サンパチ豪雪なんていわれても知りませんが、小学生だった昭和50年代は、僕の背が成長過程だったことを差し引いても結構な高さまで積もっていたように思います。

記憶している限り高校を卒業する年までは積雪があったように思ってますが、その翌年からは何かあったのかと思うくらい少なかったような気がします。大阪に出てきてたから気にしてなかっただけかもしれませんが。

その後帰省の際に電車で足止めを喰らうほどの経験は1度あったきり。地球温暖化が進んでいるという言葉を信じては無いけど、その信憑性を高める理由を後押しするように降雪量は減ったように感じていました。

人間都合のいいことだけを記憶するものだし、その時その場にいなかったり、長い間意識してなかったら気づかなかっただけかもしれませんが今回はそれを思い出させてくれました。

人と違った時期に休みが取れたりするのでわざわざ混んでるときに帰省しなくても毎年少しずらして行くのですが正直舐めてました、いや、忘れてました、雪のめんどくささを。

到着した時もほとんど積雪はなく、寒さもたいしたことありませんでした。週末少し荒れると聞いていたのですがそれでも10cmくらいの積雪をイメージしていました。この後どんなことになるか想像もしてなかった到着当日です。

翌朝少し降り始めていましたがちらちら程度で済む気配。いつものように、帰るたびに家の修繕を依頼されるのでホームセンターにパネルを買いに行きました。近いのですぐ済むと思い出発。畳一畳ほどの大きさの板ですが軽いし曲がるし乗用車に載せられると余裕でいたのですが、ホームセンターを出る頃急に風が強くなり雪が横に降ってる!これでは駐車場の車に辿り着くまでにパネルごと吹っ飛ばされそうな勢い!仕方なく入り口でしばらく待機させてもらったけど雪は止む気配なし。風がちょっと落ち着いたときを見計らってとにかく乗り込む!だいぶ真っ白になりながら辛うじてパネルだけは押し込んで帰宅。一時は購入したパネルを置いてこようかと思ったくらい絶望的な状況でした。

一旦家に入れば暖房などは大阪の人が羨む位充実してるんで安心ですよ、寒い地方の家は。その分光熱費は馬鹿になりませんが。大通りから少し入ったところにあるのでもともと騒音など関係無いわが実家ですが、雪が降ったときの家の音は体験したこと無い人からすると不思議でしょうね。別にボロ家なわけではない普通の頑丈な家ですがたまに聞こえる『ファサッ(木の枝から積もった雪が落ちる音)』とか『ミキッ(どこかが軋む音)』とか『ヴァサッ(まとまった雪が落ちる音)』とか。『しんしん』と雪が積もる音っていうのは確かに『しんしん』なんですよ。これ以上の表現できませんが、音はしてないけど僅かな空気の振動が伝わってくるんです。

そうなったらあくる日は銀世界。20~30cmの積雪で余裕で雪だるま作成。40年ぶりぐらいですかね、この雪の感覚忘れてました。降った時間によって雪質が違うんで上手くだるまになってくれないんです。思ったより悪戦苦闘、20分ぐらいかけて体高1mほどの雪だるま完成。と、ここまでは余裕の雪国堪能。まだ積雪がこれほどだったので動きやすかったですがもっと高く積もっていたら歩くことすら困難だったでしょう。

その日昼くらいから本格的に降りだして一向に止む気配なし。風も強く、時にボタン雪、時に粉雪。解けるどころか積もる一方。昨日親戚に手土産持って行って良かった・・・。

もうこうなったら買い物も行けず家にあるもので何とかするしかないのですが、そこは田舎の家、割と何でもあったりして2,3日生活は出来るかな、贅沢言わなければ。

朝起きてわかるんですよ、見なくてもどのくらい積もってるか。空気の圧力というか、どの程度まで雪に押し寄せられているかって感じるんです。もうね、隣が見えません。全雪です。

普通の家なら朝出勤しなければいけないので(地方は車通勤が普通)まず車の通る道を確保のために家族総出で雪かき開始。我が家はあわてて車を出す必要もなかったのでご近所さんには申し訳ないのですが朝食後に参加しました。なぜ申し訳ないかというと近所でウチが一番奥にある家なのでご近所さんのやってもらった後にやると自分とこの雪だけ除雪したらいいんです。そうしないと集落の出口からの雪かきに全部かかわらないといけないんです(汗)。集落出口に小さな川があるのでそこに運んで行くんですが行った時にはもうその川は雪で埋まってました。

申し訳なかったので『緊急時の気道確保』程度しかされてなかったのを『余裕を持って車が通る』幅まで除雪。翌日までも降ることを想定してかなり大きい車でも通ることが出来るほどまでしておきました。

あ、家の前はどうするのか?という疑問もあると思いますがそれは実はすでに対策がされていて除雪するほどまでではないんです。前日から蛇口をひねって水を出しておいて融雪してあるんです。水道ではなく井戸水で。水温が違うので凍らないんです。玄関出てすぐのところは屋根から落ちてきた雪や、色々ものがあるので完全に対策できるわけではないのでほんの1mほどの距離はしますけど。

積雪は列車のダイヤを乱します。今回新潟で電車が積雪のため一晩乗客を乗せたまま動かなかったニュースが話題になってましたが僕の帰りの電車にも大きな影響を与えました。僕が帰阪予定の日の特急列車はほぼすべて運休。特急の始発駅に行くまでの電車も動いてないので臨時列車を期待してその駅で待機することすら無理。そんなわけで予定より1日長くいなければいけないのが決定。さらに翌日のダイヤもまったく未定。ネットで状況を見られるといってもぜんぜん更新されないもしくはギリギリに更新(JRもわからないんでしょうけどね)なので情報価値なし。

天気予報とネットの運行状況を睨みながらも翌日朝一番で状況確認するため早々と就寝しました。

翌日も雪は止んでなくさらに積もった様。早々と続々と運行取りやめの情報が入ってきたのですが情報を読み取っていくとなんとなく特急の始発まではいけそうな感じ。さすが雪国の足の確保の本気具合はハンパない!一晩中頑張って除雪していた人がいたんでしょうね。車道の除雪も30年前とは違います。融雪装置がついている箇所は昔と比べてはるかに増えているしシステム化されている感じ。昔はバスが1時間半遅れてきたことあったけど今回5分遅れただけ。途中やや通りにくい箇所はあったけどわりと順調。雪の上を走る車たちもタイヤの性能を信じられるのかガンガン走ってるし。電車は時刻どおりに到着でしたが特急の始発駅まで5分ほど遅れて到着。ここまでは順調でした。

始発駅ではさすがのJRも長距離を移動する特急は場所により状況が違うのでかなり混乱している模様。みどりの窓口には気が遠くなるほどの長蛇の列。それでも並ばないと指定席が取れず自由席で立って行かなければならないことを考えると我慢して並びました。緊急時の増員したせいか混乱することに慣れているのか思ったほど待つこともなく自分の番に来たのですがどの列車が運休かわからない状況で席を指定するのは危険でした。それでも遅くなればなるほど運行取りやめになるだろうと判断し、ギリギリのところで指定できました。発車時刻まで時間があったので昼食を取りに。駅を離れることも憚られる天候だったので近くで済ませました。

ところがその指定の時刻に駅に戻っても先発の列車すら着いてません。これではいつになるかわからなかったので近くにいる職員に状況を確認するともうすぐ先発の列車が入ってくるから(!)それに乗るなら指定席をくれるというじゃないですか!そうすると僕が指定した席は誰が乗るの?と能天気な疑問もわいてきましたがそれより自分が帰ることを確実にするためにありがたくいただきました。お礼を言おうとしたのですが次々と質問攻めにあっていたので僕は心の中で済ませてしまいました。ありがとう、あの彼!

途中もものすごい雪でしたが普段と変わりないスピードで走る列車にややビビリながらそれでも帰りの目処がついたことに少し安心してました。時々点検しながら進んでいたので結局到着は1時間半ほど遅れましたが大阪はその困難もどこ吹く風、まったく通常の顔をしていました。

今回のことで感じたのは雪国の人たちの性格はやっぱり積雪がかなり影響しているんじゃないかということ。

雪が積もることで起きる状況への対処。家から出られないときの過し方、近所との協力をしつつも除雪するときにしなければいけない自分の責任、役割。

黙々と雪を運ぶ姿は諦めの境地というか。

僕は時間の制限もなくやりたい時間にやりたいだけ、写真取りながら雪と遊んでる感覚もありましたし良い運動になってダイエットにもなるだろうなあとか。久しぶりですし。

黙っていても人間考えていることはあるだろうし、単純作業を繰り返しているのは禅僧が修行している姿にも似たような。実家のあるところの集落は禅宗の檀家の多いところでそういう気質が向いていたのかな?なんて考えさせられました。そうじゃない家もあるから後付けですけどね。

たまに手伝う程度ですが、親族で行う農作業を長くしていた地域性とかを垣間見たような気になった今回の帰省でした。

サンパチ豪雪なんていわれても知りませんが、小学生だった昭和50年代は、僕の背が成長過程だったことを差し引いても結構な高さまで積もっていたように思います。

記憶している限り高校を卒業する年までは積雪があったように思ってますが、その翌年からは何かあったのかと思うくらい少なかったような気がします。大阪に出てきてたから気にしてなかっただけかもしれませんが。

その後帰省の際に電車で足止めを喰らうほどの経験は1度あったきり。地球温暖化が進んでいるという言葉を信じては無いけど、その信憑性を高める理由を後押しするように降雪量は減ったように感じていました。

人間都合のいいことだけを記憶するものだし、その時その場にいなかったり、長い間意識してなかったら気づかなかっただけかもしれませんが今回はそれを思い出させてくれました。

人と違った時期に休みが取れたりするのでわざわざ混んでるときに帰省しなくても毎年少しずらして行くのですが正直舐めてました、いや、忘れてました、雪のめんどくささを。

到着した時もほとんど積雪はなく、寒さもたいしたことありませんでした。週末少し荒れると聞いていたのですがそれでも10cmくらいの積雪をイメージしていました。この後どんなことになるか想像もしてなかった到着当日です。

翌朝少し降り始めていましたがちらちら程度で済む気配。いつものように、帰るたびに家の修繕を依頼されるのでホームセンターにパネルを買いに行きました。近いのですぐ済むと思い出発。畳一畳ほどの大きさの板ですが軽いし曲がるし乗用車に載せられると余裕でいたのですが、ホームセンターを出る頃急に風が強くなり雪が横に降ってる!これでは駐車場の車に辿り着くまでにパネルごと吹っ飛ばされそうな勢い!仕方なく入り口でしばらく待機させてもらったけど雪は止む気配なし。風がちょっと落ち着いたときを見計らってとにかく乗り込む!だいぶ真っ白になりながら辛うじてパネルだけは押し込んで帰宅。一時は購入したパネルを置いてこようかと思ったくらい絶望的な状況でした。

一旦家に入れば暖房などは大阪の人が羨む位充実してるんで安心ですよ、寒い地方の家は。その分光熱費は馬鹿になりませんが。大通りから少し入ったところにあるのでもともと騒音など関係無いわが実家ですが、雪が降ったときの家の音は体験したこと無い人からすると不思議でしょうね。別にボロ家なわけではない普通の頑丈な家ですがたまに聞こえる『ファサッ(木の枝から積もった雪が落ちる音)』とか『ミキッ(どこかが軋む音)』とか『ヴァサッ(まとまった雪が落ちる音)』とか。『しんしん』と雪が積もる音っていうのは確かに『しんしん』なんですよ。これ以上の表現できませんが、音はしてないけど僅かな空気の振動が伝わってくるんです。

そうなったらあくる日は銀世界。20~30cmの積雪で余裕で雪だるま作成。40年ぶりぐらいですかね、この雪の感覚忘れてました。降った時間によって雪質が違うんで上手くだるまになってくれないんです。思ったより悪戦苦闘、20分ぐらいかけて体高1mほどの雪だるま完成。と、ここまでは余裕の雪国堪能。まだ積雪がこれほどだったので動きやすかったですがもっと高く積もっていたら歩くことすら困難だったでしょう。

その日昼くらいから本格的に降りだして一向に止む気配なし。風も強く、時にボタン雪、時に粉雪。解けるどころか積もる一方。昨日親戚に手土産持って行って良かった・・・。

もうこうなったら買い物も行けず家にあるもので何とかするしかないのですが、そこは田舎の家、割と何でもあったりして2,3日生活は出来るかな、贅沢言わなければ。

朝起きてわかるんですよ、見なくてもどのくらい積もってるか。空気の圧力というか、どの程度まで雪に押し寄せられているかって感じるんです。もうね、隣が見えません。全雪です。

普通の家なら朝出勤しなければいけないので(地方は車通勤が普通)まず車の通る道を確保のために家族総出で雪かき開始。我が家はあわてて車を出す必要もなかったのでご近所さんには申し訳ないのですが朝食後に参加しました。なぜ申し訳ないかというと近所でウチが一番奥にある家なのでご近所さんのやってもらった後にやると自分とこの雪だけ除雪したらいいんです。そうしないと集落の出口からの雪かきに全部かかわらないといけないんです(汗)。集落出口に小さな川があるのでそこに運んで行くんですが行った時にはもうその川は雪で埋まってました。

申し訳なかったので『緊急時の気道確保』程度しかされてなかったのを『余裕を持って車が通る』幅まで除雪。翌日までも降ることを想定してかなり大きい車でも通ることが出来るほどまでしておきました。

あ、家の前はどうするのか?という疑問もあると思いますがそれは実はすでに対策がされていて除雪するほどまでではないんです。前日から蛇口をひねって水を出しておいて融雪してあるんです。水道ではなく井戸水で。水温が違うので凍らないんです。玄関出てすぐのところは屋根から落ちてきた雪や、色々ものがあるので完全に対策できるわけではないのでほんの1mほどの距離はしますけど。

積雪は列車のダイヤを乱します。今回新潟で電車が積雪のため一晩乗客を乗せたまま動かなかったニュースが話題になってましたが僕の帰りの電車にも大きな影響を与えました。僕が帰阪予定の日の特急列車はほぼすべて運休。特急の始発駅に行くまでの電車も動いてないので臨時列車を期待してその駅で待機することすら無理。そんなわけで予定より1日長くいなければいけないのが決定。さらに翌日のダイヤもまったく未定。ネットで状況を見られるといってもぜんぜん更新されないもしくはギリギリに更新(JRもわからないんでしょうけどね)なので情報価値なし。

天気予報とネットの運行状況を睨みながらも翌日朝一番で状況確認するため早々と就寝しました。

翌日も雪は止んでなくさらに積もった様。早々と続々と運行取りやめの情報が入ってきたのですが情報を読み取っていくとなんとなく特急の始発まではいけそうな感じ。さすが雪国の足の確保の本気具合はハンパない!一晩中頑張って除雪していた人がいたんでしょうね。車道の除雪も30年前とは違います。融雪装置がついている箇所は昔と比べてはるかに増えているしシステム化されている感じ。昔はバスが1時間半遅れてきたことあったけど今回5分遅れただけ。途中やや通りにくい箇所はあったけどわりと順調。雪の上を走る車たちもタイヤの性能を信じられるのかガンガン走ってるし。電車は時刻どおりに到着でしたが特急の始発駅まで5分ほど遅れて到着。ここまでは順調でした。

始発駅ではさすがのJRも長距離を移動する特急は場所により状況が違うのでかなり混乱している模様。みどりの窓口には気が遠くなるほどの長蛇の列。それでも並ばないと指定席が取れず自由席で立って行かなければならないことを考えると我慢して並びました。緊急時の増員したせいか混乱することに慣れているのか思ったほど待つこともなく自分の番に来たのですがどの列車が運休かわからない状況で席を指定するのは危険でした。それでも遅くなればなるほど運行取りやめになるだろうと判断し、ギリギリのところで指定できました。発車時刻まで時間があったので昼食を取りに。駅を離れることも憚られる天候だったので近くで済ませました。

ところがその指定の時刻に駅に戻っても先発の列車すら着いてません。これではいつになるかわからなかったので近くにいる職員に状況を確認するともうすぐ先発の列車が入ってくるから(!)それに乗るなら指定席をくれるというじゃないですか!そうすると僕が指定した席は誰が乗るの?と能天気な疑問もわいてきましたがそれより自分が帰ることを確実にするためにありがたくいただきました。お礼を言おうとしたのですが次々と質問攻めにあっていたので僕は心の中で済ませてしまいました。ありがとう、あの彼!

途中もものすごい雪でしたが普段と変わりないスピードで走る列車にややビビリながらそれでも帰りの目処がついたことに少し安心してました。時々点検しながら進んでいたので結局到着は1時間半ほど遅れましたが大阪はその困難もどこ吹く風、まったく通常の顔をしていました。

今回のことで感じたのは雪国の人たちの性格はやっぱり積雪がかなり影響しているんじゃないかということ。

雪が積もることで起きる状況への対処。家から出られないときの過し方、近所との協力をしつつも除雪するときにしなければいけない自分の責任、役割。

黙々と雪を運ぶ姿は諦めの境地というか。

僕は時間の制限もなくやりたい時間にやりたいだけ、写真取りながら雪と遊んでる感覚もありましたし良い運動になってダイエットにもなるだろうなあとか。久しぶりですし。

黙っていても人間考えていることはあるだろうし、単純作業を繰り返しているのは禅僧が修行している姿にも似たような。実家のあるところの集落は禅宗の檀家の多いところでそういう気質が向いていたのかな?なんて考えさせられました。そうじゃない家もあるから後付けですけどね。

たまに手伝う程度ですが、親族で行う農作業を長くしていた地域性とかを垣間見たような気になった今回の帰省でした。

2018年01月07日18:26

帽子の薀蓄100(転載)

以下のURLにはモノ・マガジン2016年9月16日号の記事が載ってます。東洋経済新聞とのコラボ記事で2016年の10月にアップされたものなのだそうですが帽子屋、帽子好き、帽子マニア、帽子オタクなどは読んだほうがいいと思うので勝手にリンク貼りました。モノマガジンさん、東洋経済新聞さんごめんなさい。

皆さんモノマガジン、東洋経済新聞の購入購読お願いします。

http://toyokeizai.net/articles/-/139891

『思わず人に話したくなる蘊蓄100章』ということで、すこし長い(5ページ)ので正直興味の無い話もある(失礼)のだけど、勝手に使わせてもらってるので抜粋してイチャモン、いや、コメントしてみようと思いました。

『12. 近代日本では明治4年の散髪脱刀令(断髪令)により髷を結う男性が激減、帽子が急速に普及した』

明治4年ということですから今からざっと140年程前、1875年ぐらいでしょうか、『国による事情で帽子を着用する理由が増えた』ということでしょう。まだまだ髪形のバリエーションもなく、ザンバラ、角刈り、丸坊主、整髪料なんかもあったかなかったかの時には帽子は使い勝手の良いアイテムだったんでしょう。まだオシャレグッズではなかったはずです。

『22. ブリムが周囲全体に付いている帽子を「ハット」、一部のみ、または付いていない帽子を「キャップ」と呼ぶ』

『帽子屋』くくりで帽子の日を『8月10日(ハットの日)』で制定されてもうちは関係ないんですよね、実は。

『45. 中折れ帽の代名詞的存在となっている「ボルサリーノ」とは1857年創業のイタリアの帽子の名店の名前』

何度か言ったことありますが帽子の種類でもなくお店(会社)の名前なんです。最早代名詞的にいわれる中折れ帽(ソフトハット)をそう呼ぶのは『ホッチキス』や『セロテープ』みたいなモンですね。

『60. ハンチング帽は19世紀半ばより狩猟に用いられるようになった英国発祥の帽子』

ここでは言い切ってますが『Hunting cap』は英国発祥でしょうが、『広まった』だけで生まれは詳細不明です。

『61. ハンチングは日本では「鳥打帽」とも呼ばれ、明治20年ごろから商人が愛用するアイテムになった』

さっきの計算では1890年ごろになります。先ほどからの諸説の時系列にやや不安はありますがドラマ『マッサン』の始まりが1920年ごろ、『天皇の料理番』が明治末期(1910年頃)、『バンクーバーの朝日』が1900年初頭、これらの時代背景をあらわすのに登場人物のほとんどが着用してましたね。この間の『お家さん』でも結構見られました。

『93. 「帽子を被るとハゲやすい」は根拠なく迷信に過ぎない』

声を大にしていいます。迷信です。科学的根拠がなく、はげている人の言い訳にされている帽子たちはむしろ被害者です。

繰り返しますが、記事内容が素晴らしいので帽子関係者ならびに興味ある人たちに広まって欲しいという思いで転載しています。東洋経済オンラインさん、モノマガジンさん、差し支えあればご一報ください。

帽子屋BAR 拝

皆さんモノマガジン、東洋経済新聞の購入購読お願いします。

http://toyokeizai.net/articles/-/139891

『思わず人に話したくなる蘊蓄100章』ということで、すこし長い(5ページ)ので正直興味の無い話もある(失礼)のだけど、勝手に使わせてもらってるので抜粋してイチャモン、いや、コメントしてみようと思いました。

『12. 近代日本では明治4年の散髪脱刀令(断髪令)により髷を結う男性が激減、帽子が急速に普及した』

明治4年ということですから今からざっと140年程前、1875年ぐらいでしょうか、『国による事情で帽子を着用する理由が増えた』ということでしょう。まだまだ髪形のバリエーションもなく、ザンバラ、角刈り、丸坊主、整髪料なんかもあったかなかったかの時には帽子は使い勝手の良いアイテムだったんでしょう。まだオシャレグッズではなかったはずです。

『22. ブリムが周囲全体に付いている帽子を「ハット」、一部のみ、または付いていない帽子を「キャップ」と呼ぶ』

『帽子屋』くくりで帽子の日を『8月10日(ハットの日)』で制定されてもうちは関係ないんですよね、実は。

『45. 中折れ帽の代名詞的存在となっている「ボルサリーノ」とは1857年創業のイタリアの帽子の名店の名前』

何度か言ったことありますが帽子の種類でもなくお店(会社)の名前なんです。最早代名詞的にいわれる中折れ帽(ソフトハット)をそう呼ぶのは『ホッチキス』や『セロテープ』みたいなモンですね。

『60. ハンチング帽は19世紀半ばより狩猟に用いられるようになった英国発祥の帽子』

ここでは言い切ってますが『Hunting cap』は英国発祥でしょうが、『広まった』だけで生まれは詳細不明です。

『61. ハンチングは日本では「鳥打帽」とも呼ばれ、明治20年ごろから商人が愛用するアイテムになった』

さっきの計算では1890年ごろになります。先ほどからの諸説の時系列にやや不安はありますがドラマ『マッサン』の始まりが1920年ごろ、『天皇の料理番』が明治末期(1910年頃)、『バンクーバーの朝日』が1900年初頭、これらの時代背景をあらわすのに登場人物のほとんどが着用してましたね。この間の『お家さん』でも結構見られました。

『93. 「帽子を被るとハゲやすい」は根拠なく迷信に過ぎない』

声を大にしていいます。迷信です。科学的根拠がなく、はげている人の言い訳にされている帽子たちはむしろ被害者です。

繰り返しますが、記事内容が素晴らしいので帽子関係者ならびに興味ある人たちに広まって欲しいという思いで転載しています。東洋経済オンラインさん、モノマガジンさん、差し支えあればご一報ください。

帽子屋BAR 拝